発達障害グレーゾーンをエニアグラム別に理解する

― 弱みと向き合いながら、エニアグラムで自分の「強みの活かし方」を見つけよう ―

「どうして自分だけ、うまくできないんだろう」

「周りの人と同じようにしたいのに、なぜかうまくいかない」

そんな「生きづらさ」を感じて、自分を責めてしまうことはありませんか?

もしかしたら、その苦しさは、あなたの「性格」だけのせいではなく、「発達特性」と呼ばれる脳の使い方のクセが関係しているかもしれません。

こんにちは。私はエニアグラム専門の性格カウンセラーです。これまで1000人以上の方のタイプ分析を行う中で、100人を超える「発達障害(ADHD・ASDなど)や、そのグレーゾーン」を自認する方々とお会いしてきました。

皆さん、とても優しく、誠実で、一生懸命なのに、社会生活の中でたくさんの困難や誤解にぶつかり、傷ついていました。

大切なのは、その「生きづらさ」を「自分の努力不足だ」と一人で抱え込まないことです。

この記事では、まずあなたの「弱み」や「苦手さ」と優しく向き合う方法をお伝えします。それから、心理学の知恵である「エニアグラム」と「発達障害支援コーチング」の視点を使って、あなたの隠れた「強みの活かし方」を一緒に見つけていきましょう。

あー、フクロウ師匠! またやっちゃいました! 書類提出、ぼくだけ期限切れてました!

またかいな! ほんま、ひよこ君は期限守らへんなぁ。まぁ、ええわ。で、落ち込んでるんか?

落ち込みすぎて、逆にハイテンションですわ! なんでぼくだけ、こうポンコツなんですかね? いっそポンコツ記念館でも建てようかな!

落ち込みすぎて、逆にハイテンションですわ! なんでぼくだけ、こうポンコツなんですかね? いっそポンコツ記念館でも建てようかな!

ミスマッチ? あの、靴とか服とか売ってる…

それはファッションサイトや! なんで急に買い物しようとしとんねん! 『合ってない』いうことや。自分を責める前に、まずはその『クセ』を知ることからやで。

第1章:努力不足じゃないかも?

「生きづらさ」の正体を知ることは、自分を責めるのをやめるための第一歩です。

発達障害・グレーゾーンの「生きづらさ」を理解する

1-1. 「障害」は「個人」ではなく「環境とのミスマッチ」にある

まず知っておいてほしいのは、「障害」とは、その人自身にあるのではなく、「個人の特性と環境がうまくかみ合っていない状態(ミスマッチ)」によって生まれるという考え方です。

例えば、こんなことです。

- 魚は、水の中では自由に泳ぎ回れます(環境と特性がマッチ)

- でも、もし魚に「木に登りなさい」と言ったらどうでしょう? 魚は木に登れず、とても苦しい思いをします(環境と特性がミスマッチ)

このとき、「木に登れない魚」に問題があるのでしょうか? そうではありませんよね。

魚に「木登り」という合わない環境を求めていることに問題があります。

発達障害やグレーゾーンの生きづらさも、これと似ています。

あなたの「発達特性(脳の使い方のクセ)」と、学校や職場が求める「やり方」がミスマッチを起こしているだけかもしれないのです。

1-2. 発達特性(ADHD・ASD傾向)ってなんだろう?

発達特性にはいろいろなタイプがありますが、代表的なものに「ADHD傾向」と「ASD傾向」があります。

- ADHD(注意欠如・多動症・衝動性)傾向

- 不注意: うっかりミスが多い、忘れ物が多い、集中力が続きにくい。

- 多動性・衝動性: じっとしているのが苦手、順番を待てない、考えなしに思いついたらすぐ行動する。

- ASD(自閉スペクトラム症)傾向

- コミュニケーション: 相手の気持ちを察するのが難しい、言葉を文字通りに受け取ってしまう、場の空気を読むのが苦手。

- こだわり: 決まった手順やルールを好む、急な変更が苦手、特定のことに強い興味を持つ。

これらはあくまで傾向です。「グレーゾーン」とは、診断がつくほどではないけれど、これらの傾向を少し持っていて、日常生活で「生きづらさ」を感じている状態を指します。

師匠、大変です! ぼく、ADHDの『忘れん坊将軍』と、ASDの『こだわり奉行』が、頭の中で大ゲンカしてますわ!

なんやそのしょうもない時代劇! どっちも当てはまる気がするんか。

ええやん、それで。発達特性っちゅうのは『はい、キミはコレ!』って分けられるもんちゃうねん。

虹色(スペクトラム)みたいなもんやから。

虹色! じゃあぼく、レインボーひよこですね! キラキラ〜!

やかましいわ! 大事なんは名前やない。

『自分にはこういうクセがあるな〜』って気づくこと。それがスタートや。

第2章:すぐに強みを探さない

発達特性について知ると、「じゃあ、この弱みをどうにかしきゃ!」と焦ってしまうかもしれません。

でも、ちょっと待ってください。

生きづらさを乗り越えるために本当に大切なのは、「弱み」を無理やり消そうとすることではなく、まず「弱さ」や「苦手さ」を持つ自分を優しく受け止めることです。

「弱み」や「苦手」を受け止めることの大切さ

2-1. ネガティブな感情を「事実」として認める

ミスをして落ち込んだ時、私たちはつい「ポジティブにならなきゃ」「くよくよするな」と自分を叱ってしまいます。

でも、苦しい時に無理に元気を出そうとすると、心は余計に疲れてしまいます。

- 「ぼくは今、ミスして悲しいんだな」

- 「周りと比べてつらいんだな」

- 「この作業が、本当に苦手なんだな」

その気持ちを、まずは「事実」としてそのまま認めてあげましょう。これは「自己受容(じこじゅよう)」の第一歩です。

2-2. 自分に優しくする「セルフ・コンパッション」

心理学には「セルフ・コンパッション」という考え方があります。これは、「自分自身へのいたわり、思いやり」のことです。

発達障害の支援では、ご本人も、そして支援するご家族も、自分自身を責めてしまうケースがとても多いのです。

支援者や当事者はともに、自分自身を攻めてしまうケースが多い

必要以上に責めず、自分を労う。

うまくできなかった自分を責めるのではなく、「よく頑張ったね」「つらかったね」と、一番大切な友達にかけるように、自分自身に優しい言葉をかけてあげてください。

う〜ん…でも、『ぼく、これ苦手です!』って認めるの、なんか『人生ギブアップ』みたいで嫌ですわ〜。

ぼくのプライド、エベレストより高いんで!

ちっさいプライドやな! ええか、それは『ギブアップ』ちゃう。『現在地確認』や。

カーナビかて、今どこにおるか分からんかったら、目的地行かれへんやろ?

確かに! ぼくのカーナビ、今ごろ太平洋のど真ん中ですわ!

なんでやねん! まずは『自分、今ここで困ってるんやな』って優しく認めたって。

それが対策の第一歩や。

第3章:「リフレーミング」で強みを再定義する

弱みを受け止める

自分の「弱み」や「苦手さ」を少しずつ受け止められるようになってきたら、次のステップに進んでみましょう。それが「リフレーミング」です。

3-1. リフレーミングとは?

リフレーミングとは、物事を見ている「枠組み(フレーム)」を「変えて(リ)」、別の視点から見てみることです。

発達特性の「弱み」だと思っていた部分も、リフレーミングによって「強み」として見直すことができます。

例えば、こんなふうに言い換えてみたら、どう感じるでしょうか?

| もとの言葉(弱み) | リフレーミング(強み) |

| あきっぽい | 好奇心おうせいな |

| 注意力がない | 好奇心が旺盛 |

| 衝動的に行動する | 好奇心旺盛、新しい事に興味がある |

| こだわりが強い | ルールを守る |

| コミュニケーションが苦手 | 主体的に一人でもできる |

| 片付けられない | 組み合わせたアイデアが得意 |

| ネガティブ | リスクを回避ができる。 |

このように、短所と長所は「表裏一体」なのです。

3-2. リフレーミングの「限界」と「落とし穴」

このリフレーミングは、脳科学的にも「扁桃体(へんとうたい)」という不安を感じる部分の活動を抑え、理性的な「前頭前野(ぜんとうぜんや)」の活動を高める効果があると言われています。

ただし、大きな「落とし穴」があります。

それは、第2章でお話しした「弱みやネガティブな感情の受容」を飛ばして、表面的なリフレーミングだけを行ってしまうことです。

- (本当はつらくて悲しいのに…)「これは強みなんだから頑張らなきゃ!」

- (本当は苦手で困っているのに…)「ポジティブに考えないと!」

これは、自分の本当の気持ちにフタをする「無理やりなポジティブシンキング」になってしまいます。これでは、一時的に元気が出たように感じても、根本的な「生きづらさ」は解決せず、すぐに苦しさが戻ってきてしまいます。

本当のリフレーミングは、「自分はこれが苦手だ」としっかり受け入れた上で、「でも、この特性を別の場面でなら強みとして活かせるかもしれない」と、次の一歩を考えるために使うものなのです。

第4章:リフレーミングの次へ。

発達障害支援コーチングの登場

自分の「弱み」を受け入れ、リフレーミングで「強み」に気づく。この「心の準備(受容)」を支えるのがカウンセリングの役割です。

そして、その「強み」を実際に使って、どう行動していくか(行動と成長)を支えるのがコーチングの役割です。

発達障害の支援では、この2つをつなげることが非常に重要です。

4-1. 「できない」から「〇〇ならできるかも」へ

コーチングでは、「できないこと」を責める代わりに、「どうすればできるか」「代わりになることは何か」を一緒に考えます。

勉強ができない。→

学びに関する漫画を読むならできるかもしれない。

ゲームならばできるかもしれない。

電話がどうしても苦手なら、メールやチャットならできるかもしれません。

発達障害支援コーチングでは、このように「できない」を「できるかもしれない」に変える工夫を一緒に探していきます。

4-2. 「合理的配慮」と「援助要請スキル」

「合理的配慮」というと難しく聞こえますが、要は「その人が困らないように、ちょっとした工夫をすること」です。

例えば、「静かな場所で作業させてもらう」 「指示は口頭ではなくメモで(あるいは絵で)もらう」 といったことです。

そして、コーチングでは、この配慮をただ待つのではなく、自分から「助けて」と言える力(援助要請スキル) を育てることも大切にします。

日本では「人に迷惑をかけたくない」 という気持ちから、助けを求めることにハードルを感じる人が非常に多いというデータがあります。

しかし、助けを求めることは「弱さ」ではありません。自分の特性を理解し、環境とマッチさせるために必要な、とても大切な「スキル」なのです。

なるほど! 『助けて』はサボりやなくて『戦略的スキル』! かっこいい!

よーし、明日から『助けてビーム』撃ちまくりますわ!

どんなビームやねん! ただ『助けて〜』だけやったら、周りも『知らんがな!』ってなるやろ。

大事なんは『どう助けてほしいか』を具体的に言うことや。

あ、そっか。

『ぼく、口で言われると秒で忘れるんで、チャットでお願いしシャス!』みたいな?

そうそう! それが自分を守る最強の盾になるんや。よう覚えときや。

第5章:エニアグラム

「タイプ別」生きづらさと強みの活かし方

ここからは、あなたの「生きづらさ」や「強み」の傾向を、9つの性格タイプ論「エニアグラム」で見ていきましょう。

これは厳密な診断ではなく、あくまで自己理解のヒントです。

発達特性とエニアグラムのタイプが必ずしも一致するわけではありません。

タイプ1:完璧さを求める人(改革する人)

- 生きづらさの傾向:

- 「〜ねばならない」という内なるルールが非常に強い。

- 自分のミスも他人のミスも許せず、常にイライラや怒りを感じやすい。

- ASD傾向の「こだわり」や「ルール遵守」 と重なると、融通が利かずに自分も周りも苦しくなることがあります。

- 強みの活かし方:

- 高い理想と誠実さ、責任感は最大の強みです。

- そのエネルギーを「他人を正す」ことではなく、「物事を改善する」「質を高める」ことに使いましょう。

- 支援のヒント (ツッコミ):

- 「完璧じゃなくても死なへん、大丈夫や!」「白黒つけんでも、グレーでええやん!」と、その人の「べき」という思いをまず受け止めて、「誠実やね」と認めてあげてください。

タイプ2:人を助けたい人(献身家)

- 生きづらさの傾向:

- 常に周りの人の気持ちを察し、求められることに応えようと頑張りすぎて疲弊します。

- 自分のニーズ(助けてほしい、休みたい)を後回しにしがちです。

- ADHD傾向の「衝動性」 が重なると、頼まれると断れず、自分のキャパシティを超えて引き受けてしまうことがあります。

- 強みの活かし方:

- 共感力が高く、人の役に立つことに喜びを感じる、とても優しい人です。

- まず自分を満たすこと(セルフ・コンパッション)を最優先に。自分が元気になって初めて、人を本当に助けることができます。

- 支援のヒント (ツッコミ):

- 「ええかっこしーはもう終わり!」「まずは自分がしっかり休まな、共倒れやで!」と、本人が自分のために時間を使うことを許可してあげてください。「あなたが休んでも、誰もあなたを嫌いにならへんよ」と伝えます。

タイプ3:成功を求める人(達成者)

- 生きづらさの傾向:

- 「できる自分」「有能な自分」であることに価値を置き、失敗を極度に恐れます。

- 効率やスピードを重視するため、周りの人の感情を無視しているように見えることがあります。

- ADHD傾向の「行動力」や「衝動性」 と結びつくと、過集中でエネルギッシュに動けますが、失敗すると一気に落ち込みます。

- 強みの活かし方:

- 目標達成能力と実行力は抜群です。

- 「失敗しないこと」ではなく、「失敗から学ぶこと」に目標を切り替えましょう。失敗も「成功のためのデータ」とリフレーミングします。

- 支援のヒント (ツッコミ):

- 「『できてる自分』がスゴイんちゃう。『おるだけ』でスゴイんや!」「結果が出んでも、あんたが頑張ってるの、ちゃんと知ってるで!」と、「できていること(Do)」だけでなく、「存在(Be)」そのものを認めてあげてください。

タイプ4:個性を求める人(芸術家)

- 生きづらさの傾向:

- 「自分は周りと違う」という感覚が強く、孤独を感じやすいです。

- 感情の波が激しく、周りから「扱いにくい」と誤解されることも。

- ASD傾向の「独特の感性」や「感情認知の困難さ」 と重なると、自分の世界に閉じこもりやすくなります。

- 強みの活かし方:

- 感受性の豊かさ、繊細さ、独自の美意識、創造性は、他のタイプにはない才能です。

- その感性を、無理に周りに理解させようとせず、まずは自分で表現する(絵、文章、音楽など)ことから始めましょう。

- 支援のヒント (ツッコミ):

- 「その感性、凡人には分からんわ! オモロいな!」「泣きたい時は泣いたらええねん!」と、その人の独特な感性やこだわりを否定せず、面白がって受け止めます。

タイプ5:知識を求める人(観察者)

- 生きづらさの傾向:

- 人とのコミュニケーションや感情的なやり取りが苦手で、エネルギーを消耗します。

- 自分の世界に閉じこもり、情報収集や分析に没頭することを好みます。

- ASD傾向の「特定の分野への強い興味」 や「対人関係の苦手さ」 と、最も重なりやすいタイプの一つです。

- 強みの活かし方:

- 探究心、集中力、論理的思考力、客観的な分析力は専門家レベルの強みです。

- 無理に飲み会に行かんでもええ! 自分の専門分野を深める環境を選びましょう。コミュニケーションは「必要な情報交換」と割り切ると楽になります。

- 支援のヒント (ツッコミ):

- 「『なんで分かってくれへんの!』は通じひんで!」「『〇〇が理由で、こうしてほしい』って具体的に言わな伝わらん!」と、感情論ではなく事実と理由で伝えます。一人の時間を邪魔せんように。

タイプ6:安全を求める人(忠実家)

- 生きづらさの傾向:

- 「もし〜だったらどうしよう」と常に最悪の事態を考え、不安になりやすいです。

- 権威やルールに従うことで安心を得ようとしますが、同時に反発も感じます。

- ADHD傾向の「不注意(ミスへの不安)」 やASD傾向の「急な変更への弱さ」 と結びつくと、不安が倍増し、行動できなくなることがあります。

- 強みの活かし方:

- 危機管理能力が高く、誠実で、一度信頼した仲間は裏切らない忠実さを持っています。

- 不安を「悪いもの」とせず、「危険を知らせてくれるアラーム」と考えましょう。そのアラームを活かして、「転ばぬ先の杖」 としての準備や対策を立てる役割で輝けます。

- 支援のヒント (ツッコミ):

- 「不安がってもええ。それがキミの仕事や!」「不安になるのは、それだけ真剣に考えてる証拠やね」と受け止めます。具体的な対策(スモールステップ)を一緒に立てると安心します。

タイプ7:楽しさを求める人(熱中家)

- 生きづらさの傾向:

- 常に新しい刺激や楽しいことを求め、単調な作業やルールが苦手です。

- つらいことやネガティブな感情から目をそらしがちです。

- ADHD傾向の「多動性・衝動性」 や「あきっぽさ」 と、最も重なりやすいタイプの一つです。

- 強みの活かし方:

- 好奇心旺盛で行動力があり、アイデアが豊富。その場の空気を明るくする天才です。

- 「あきっぽい」のは「いろんなことに興味が持てる」強みです。苦手な作業も「ゲーム化する」、「時間を区切ってやる」など、楽しむ工夫を取り入れましょう。

- 支援のヒント (ツッコミ):

- 「また新しいこと始めたんか! オモロいな!」「ほんで、その(苦手な)作業、10分だけやらんと、そのオモロいことできひんで?」と、行動を否定せず、楽しい未来とセットで提案します。

タイプ8:強さを求める人(挑戦者)

- 生きづらさの傾向:

- 自分が「弱い」と思われることを極端に嫌い、怒りや力で物事をコントロールしようとすることがあります。

- 「0か100か」の極端な思考をしがちです。

- ADHD傾向の「衝動性」 と結びつくと、感情的な爆発(癇癪) として現れることがあります。

- 強みの活かし方:

- エネルギッシュで決断力があり、逆境に強いリーダーシップを持っています。

- その強大なエネルギーを「他者を支配する」ためではなく、「他者を守る」ために使った時、最も信頼されるリーダーになれます。

- 支援のヒント (ツッコミ):

- 「はいはい、強いのは分かったから!」「その強さ、人を殴るんやなくて、人を守るために使ったらどうや?」と、力で対抗せず、相手の「強さ」を認めた上で、使い道を提案します。

タイプ9:平和を求める人(調停者)

- 生きづらさの傾向:

- 争いごとが苦手で、周りの意見に合わせて自分を後回しにしがちです。

- 物事の優先順位をつけるのが苦手で、行動を先延ばしにすることがあります。

- ADHD傾向の「不注意(ぼーっとしてしまう)」 やASD傾向の「自分の気持ちを表現するのが苦手」 という面と重なることがあります。

- 強みの活かし方:

- 穏やかで受容力があり、人と人の間をつなぐ「平和の使者」です。

- 周りに合わせるだけでなく、「自分はどうしたいか」を静かに見つめる時間(マインドフルネス など)を持つことが、あなたの本当の力を引き出します。

- 支援のヒント (ツッコミ):

- 「キミはどうしたいんや!」「ええから、ゆっくりでええから言うてみ!」と、急かさず、本人が自分の意見を言葉にするまで待ちます。安心できる場(心理的安全性) を作ってあげることが大切です。

まとめ:自己理解は、あなただけの「生きる力」になる

発達障害やグレーゾーンの「生きづらさ」は、あなたのせいではありません。それは、あなたの持つユニークな特性と、社会の環境が「ミスマッチ」を起こしているサインです。

大切なのは、その「弱み」や「苦手さ」を罰することなく、まず優しく受け止めてあげること(自己受容)。

そして、エニアグラムのようなツールで自分の「心のクセ」を知り、コーチングのような視点で「自分に合った戦い方(強みの活かし方)」 を見つけること。

「自分を知る」ことは、社会の基準に無理やり自分を合わせるためではありません。社会の中で、あなたがあなたらしく、少しでも楽に、そして強く生きていくための「お守り」であり「武器」を手に入れることなのです。

この記事が、あなたの「生きづらさ」を「あなただけのユニークな力」に変える、小さなヒントになれば心から嬉しく思います。

(この記事で使われた心理学のヒント)

- 自己受容とセルフ・コンパッション: まずは自分を責めず、いたわること。

- リフレーミング: 物事の見方を変えて、「弱み」を「強み」として捉え直すこと。

- ポジティブ行動支援とコーチング: 「できないこと」ではなく「できること」に着目し、それを応用・拡張していく支援。

- 援助要請スキル: 「助けて」と適切に伝えることは、社会で生きるための大切なスキルであること。

- 心理的安全性: 失敗を恐れずに何でも話せる、安心できる環境が成長の土台になること。

本記事は、一般社団法人コーチング心理学協会の提供する「発達障害支援コーチング」の理論と資料を参考に、著者の知見を加えて執筆されました。

引用元: 一般社団法人コーチング心理学協会

本コンテンツに尽力いただいた徳吉先生に感謝を申し上げます

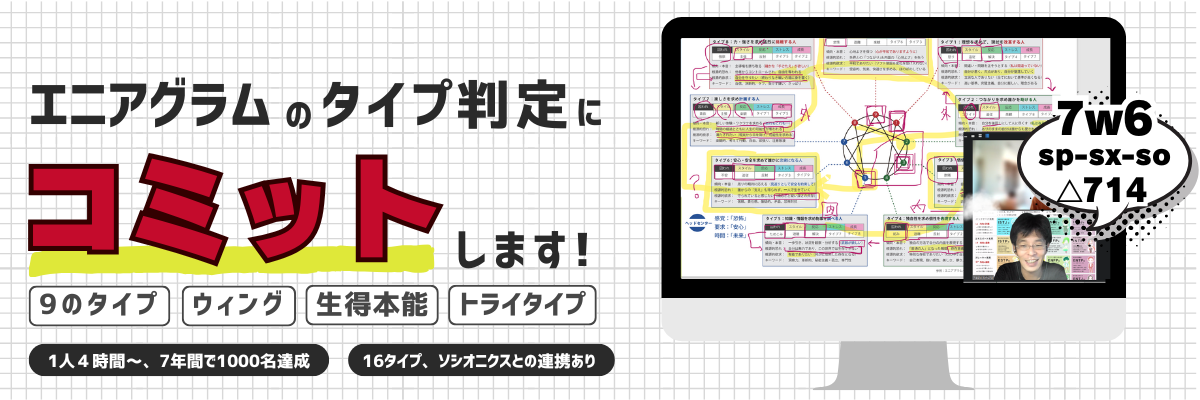

自分のタイプを決めたい

自分のタイプを決めたい

4時間で、自分のすべてがわかる!

行動のクセ、人間関係のパターン、なぜ動けないのか。その答えは、エニアグラムのタイプでわかります。

このセッションでは、エニアグラムの5つの視点

──「9の性格タイプ・ウイング・生得本能・フロイトモデル・健全度」をひとつに統合。

海外のエニアグラムの理論を通じて根源から紐解いていきます。

無料講座

お客様限定|タイプ論の月例会

タイポロジースクール

エニアグラム生得本能の会

2025.11.19

水

21:00

23:00

リソ×ラスのエニアグラム実践編を通じて、健全度が通常になったとき、どの生得本能が現れるかを見ていきます。 健全なときは、3つの生得本能をバランスよく使えますが、健全度が落ちると優位と盲点がハッキリとでます。 その状態を可視化していきましょう!

対象

エニアグラムオンライン【コミット】参加者様

上記のお客様の紹介者様

形式

グループ講座

日時

2025年11月19日(水)21~23時

場所

Zoom

料金

無料

定員

5〜8名

備考

開始60分前にご参加いただければ、個別でフォローアップを致します。

当日の流れ

20:00 受付

フォローアップセッション。エニアグラム×16性格診断のご質問にお答えします。

21:00 1部の開始

自己紹介や本日のテーマや理論の紹介を行います。

21:30 グループワーク

数人のグループに分けて学んだ内容の共有や意見交換を行います(人数によってはやらない場合もございます)

22:00 2部の開始

1部の内容を反映して、二部の内容について共有します。

22:20 グループワーク

30分ほどグループワークを行います。23:00にいったん終了します

23:00 Q&Aの会

ご希望のお客様に限り残り、エニアグラムオンラインの質問についてお答えします。

講座案内

9つの性格タイプ一覧

サブタイプ一覧

木村真基

Kimura Naoki

ウェブデザイナー/エニアグラム講師

プロフィール

「ひよこ君とフクロウ君のエニアグラム( 9つの性格 )講座」の運営者。本業はホームページ制作。ホームページの効果を実証するために、ひよこ君とフクロウ君のエニアグラム講座を開始。気づけば、エニアグラム、16性格診断、ソシオニクスのタイプ判定を生業にしている。

・エニアグラム:3w4sp-sx-so&Tritype386

・16の性格:ENTP(討論者)&ILE(ENTp)(発明家)

・ストレングスファインダー:着想、戦略性、学習欲、達成欲、自我

などの性格類型を活用して、自分らしく生きる方法を提唱中。