【エニアグラム】タイプ5「調べる人」の発達障害|「エネルギー温存」設計図とグレーゾーンの孤立

「なぜ?」「どうなっているんだろう?」 世界を理解したいという知的な探究心。 そして、「人と関わると疲れる…」と感じる繊細なエネルギー感覚。

タイプ5:調べる人は、「知識を集め、世界を理解すること」で安心感を得て、「自分の時間とエネルギーを守りたい」という強い動機(心のクセ)を持つ人たちです。 あなたのその「分析力」と「集中力」は、素晴らしい「設計図(動機)」です。

でも、もしあなたが「発達障害グレーゾーン」の特性(例えば、興味のあることへの際限のない過集中や、人との交流で感じる強い疲労感)も併せ持っていたとしたら…?

「完全に理解するまで動きたくない」という心と、「現実のタスクを処理しなくてはならない」という脳の特性が、激しくぶつかり合ってしまいます。 エネルギーを守るために「引きこもる」設計図が、結果としてあなたを社会から「孤立」させてしまう…。それが、タイプ5:調べる人特有の「生きづらさ」のデザインパターンです。

この記事では、その生きづらさの「設計図」を一緒に読み解き、どうすればあなたの「知性」を強みとして活かし、社会と楽につながれるかを考えていきましょう。

ひよこ君とフクロウ君の「タイプ5」談義

ひよこ君: 「フクロウ君、大変です! 来週の企画書、テーマについて調べてたら面白くなっちゃって、3日間で関連書籍5冊も読んじゃいました!」

フクロウ君: 「おお、すごい集中力やな! で、企画書は進んだんか?」

ひよこ君: 「それが、まだ1文字も…。調べれば調べるほど、自分の知識が足りない気がして。『完全に理解するまで書けない』って思っちゃって…」

🦉 フクロウ君: 「あー、それタイプ5:調べる人の『インプット過多』パターンや。ADHD傾向の『過集中』と、タイプ5:調べる人の『理解したい欲求』がミスマッチ起こしてるで。その設計図じゃ、いつまで経っても行動(アウトプット)に移せんよ」

ひよこ君: 「うぅ…どうすればいいんですか!? 会議とか電話も『エネルギーの無駄』って思って避けちゃうし…」

🦉 フクロウ君: 「それもタイプ5:調べる人の『エネルギー温存』の設計図やな。大丈夫、その『集中力』と『省エネ設計』は欠陥やない。ちゃんと『出力(アウトプット)』と『接続(コミュニケーション)』の方法をデザインすれば、最強の武器になるんやで」

タイプ5の「生きづらさ」の設計図

タイプ5:調べる人の生きづらさは、「自分のリソース(時間・知識・エネルギー)を守りたい」という設計図と、発達障害の特性が組み合わさることで、独特の「分裂」や「孤立」を生み出します。

ADHD傾向 × タイプ5:調べる人:「知る」の過集中と「実行」のフリーズ

もしあなたがADHD傾向の「過集中」や「不注意さ」を持っている場合、「情報収集」と「実行」のバランスが極端に崩れやすくなります。

- 無限の情報収集と先延ばし 興味のあるトピックには、ADHD傾向の「過集中」が発動します。何時間でも本を読み、資料を集め続けます。しかし、タイプ5:調べる人の「完全に理解してから行動したい」という設計図が災いし、行動は無限に先延ばしされます。企画書を書く前に、関連書籍を10冊読む。でも、企画書は書かない…という状態です。

- 情報の海で溺れる 「不注意さ」も加わり、集めた情報が整理できません。ブラウザのブックマークは数百件、ダウンロードした資料はフォルダ分けされず、結局どこに何があるか分からなくなります。

- 対人業務の完全な回避 一方で、興味のないタスク、特に会議や電話といった対人業務は「自分のエネルギーを奪う無駄なもの」と認識されます。ADHD傾向の「実行機能の困難(興味のないことを先延ばしする)」も相まって、全く手がつかず、社会的な孤立を深めてしまいます。

ASD傾向 × タイプ5:調べる人:「エネルギー防衛」と「社会的孤立」

もしあなたがASD傾向の「強いこだわり」や「社会的コミュニケーションの苦手さ」を持っている場合、タイプ5:調べる人の「エネルギー温存」の設計図が極端な形で現れます。

- 専門分野への過度な没入 特定の興味(研究、趣味)にすべてのエネルギーを注ぎ込み、他のすべて(食事、睡眠、人間関係)を犠牲にしがちです。研究室や自室から何日も出ず、社会生活が成り立たなくなることもあります。

- 「理解できないから関わらない」という回避 職場の暗黙のルールや社交辞令は、「理解不能なノイズ」に映ります。(これは私個人のセッション経験でも、タイプ5:調べる人は、ご自身のASD診断書を見せてくださる方が最も多いタイプの一つで、この「社会的ルールの理解困難」と「エネルギー枯渇」の悩みを強く感じている方が多いです。)

- 「聞けない」というプライド 「理解できないから関わらない」という回避が起きるため、必要な業務連絡さえ入ってこないことがあります。しかし、タイプ5:調べる人は、人に質問することを「自分の無知をさらす耐え難い行為」と感じるため、わからないまま一人で抱え込み、結果として機能不全に陥ります。

ひよこ君とフクロウ君の「ミニマリストの罠」

ひよこ君: 「ぼく、デスクの上には何も置きたくないんです。人間関係も、会話も、必要最小限がいいんです。効率的じゃないですか?」

🦉 フクロウ君: 「その『ミニマリズム』もタイプ5:調べる人の設計図やな。無駄を削ぎ落とすのは得意や。でもな、ひよこ君、やりすぎると『必要なもの』まで削ぎ落としてまうで」

ひよこ君: 「必要なもの?」

🦉 フクロウ君: 「そうや。例えば、同僚との『今週末なにするの?』っていう最小限の会話。それを削ぎ落とした結果、『Aさん、今ちょっと困ってるらしいで』っていう“必要な情報”まで入ってこなくなる。その『効率化』が、かえって『非効率』なデザインになってるんや」

タイプ5の「自分カスタマイズ」実践ガイド(支援とセルフケア)

あなたの「探究心」と「省エネ設計」は素晴らしい才能です。その才能を「孤立」ではなく「自立」した強みに変えるための工夫(カスタマイズ)を見ていきましょう。

1. 「知る」と「動く」のタイムボックス化

「完全に理解する」のは不可能です。「リサーチは1時間まで」「資料は3つ確認したらOK」と、「十分な情報」の基準を自分でデザインしましょう。

そして、「リサーチ30分→作業(書く)30分」のように、**「タイムボックス法」**で時間を区切ります。タイマーが鳴ったら、理解が途中でも強制的に「作業」に切り替える。これは、無限の情報収集ループを防ぐための「システム設計」です。

2. 「0から書く」ハードルを下げる(テンプレート活用)

タイプ5:調べる人にとって「白紙の状態から生み出す」のは、エネルギー消費が大きく、恐怖すら感じます。 あらかじめ**レポートや企画書の「テンプレート(枠)」**を用意し、「この枠を埋める」という具体的なタスクに落とし込みます。白紙から書くのではなく、「穴埋め問題」にデザインし直すことで、行動のハードルを劇的に下げることができます。

3. コミュニケーションの「最小限ルール」を明文化する

対人関係の「曖昧さ」がタイプ5:調べる人のエネルギーを最も奪います。ASD傾向が強い場合、必要なコミュニケーションを「ルール化(明文化)」することが非常に有効です。

- 「毎朝、チャットで進捗を“テキストで”報告する」

- 「週に1回、15分だけ1on1ミーティングを行う」

このように、最低限必要な接点を具体的に定義します。そして「これ以外は、無理に関わらなくても良い」という保証(安心材料)もセットにします。明確な枠組みがあれば、タイプ5:調べる人はそのルールを守ることに集中できます。

4. 「エネルギー予算」を可視化して使う

自分のエネルギー残量を客観的に把握しましょう。「今日のエネルギー予算は60%」など、数値で表現する習慣をつけます。 そして、予算に応じたタスク配分を計画します。「エネルギーが高い(80%)時は、人と会うタスクを入れる」「低い(30%)時は、一人でのリサーチ作業に徹する」といった調整(タスク管理)です。

5. 専門性を「社会の価値」に変換する(合理的配慮)

あなたの深い知識と分析力は、組織にとって貴重な「強み」です。その強みを、リサーチ担当、データ分析、技術相談など、専門性が活きる「役割」にデザインし直しましょう。 他者との協働が最小限で、一人で深く考える時間が保証される環境(リモートワークも含む)を整えることは、「わがまま」ではなく「合理的配慮」(その人の特性に合わせて働きやすくする工夫)です。

まとめ:「孤立」ではなく「自立」した専門家として

タイプ5:調べる人のあなたが持つ「探究心」「分析力」「冷静な視点」は、研究職、エンジニア、データアナリストなど、専門家として働く上で最強の「強み」となります。

あなたの生きづらさは、「人嫌い」や「やる気がない」といった欠陥ではありません。 それは、あなたの「エネルギー温存型」の素晴らしい設計図が、「曖昧な社会性」や「際限のない情報収集」といった現実とミスマッチを起こし、エネルギー枯渇(バッテリー切れ)を起こしている状態です。

「知ること」と「動くこと」に明確なルール(境界線)をデザインすること。 「すべてを自分で理解する」ことを手放し、必要な時だけ人とつながる「最小限のインターフェース(接続口)」を持つこと。

そうすれば、あなたの「知性」は、「孤立」ではなく「自立」した専門家として、あなた自身と社会を豊かにする、最高のデザインツールになるはずです。

(CTA共通パーツ)

一人で悩んでいませんか? あなたが感じている「生きづらさ」は、あなたの「性格(心の動機)」と「発達特性(脳のクセ)」が複雑に絡み合った結果かもしれません。 でも、その設計図を正しく読み解けば、それは「弱み」ではなく、あなただけの「強み」として活かす道が必ず見つかります。

「自分はダメなんだ」と責めてしまう前に。 まずは、あなたのユニークな「心の設計図」を知ることから始めてみませんか?

私たちは、エニアグラムと発達障害の専門知識(コーチング心理学)を活かし、あなたが自分を理解し、自分らしく輝くための一歩をデザインするお手伝いをしています。

→ まずは自分のタイプを知る(無料診断やお試しセッションへ) → もっと詳しく知りたい(個別相談サービスへ)

本記事は、一般社団法人コーチング心理学協会の提供する「発達障害支援コーチング」の理論と資料を参考に、著者の知見を加えて執筆されました。 引用元: 一般社団法人コーチング心理学協会 ( https://www.coaching-psych.com/event/ddsc/ )

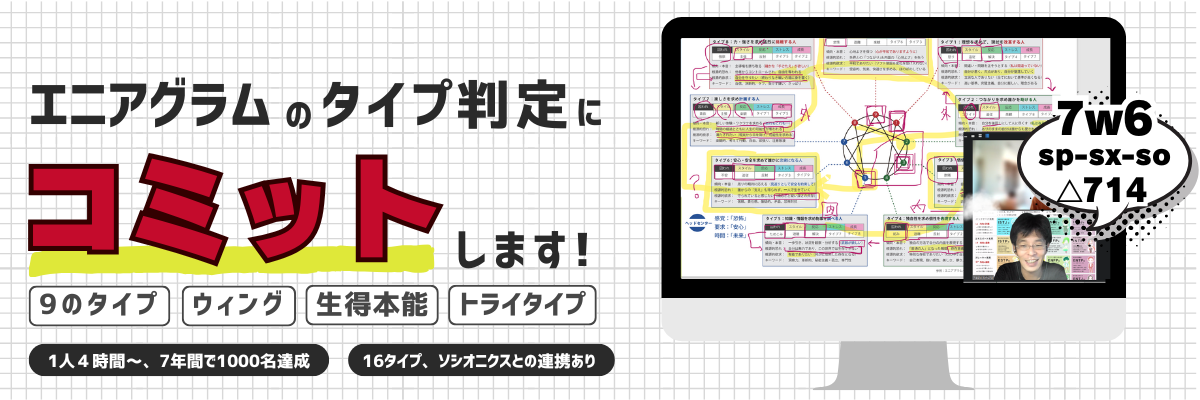

自分のタイプを決めたい

自分のタイプを決めたい

4時間で、自分のすべてがわかる!

行動のクセ、人間関係のパターン、なぜ動けないのか。その答えは、エニアグラムのタイプでわかります。

このセッションでは、エニアグラムの5つの視点

──「9の性格タイプ・ウイング・生得本能・フロイトモデル・健全度」をひとつに統合。

海外のエニアグラムの理論を通じて根源から紐解いていきます。

無料講座

お客様限定|タイプ論の月例会

タイポロジースクール

エニアグラム生得本能の会

2025.11.19

水

21:00

23:00

リソ×ラスのエニアグラム実践編を通じて、健全度が通常になったとき、どの生得本能が現れるかを見ていきます。 健全なときは、3つの生得本能をバランスよく使えますが、健全度が落ちると優位と盲点がハッキリとでます。 その状態を可視化していきましょう!

対象

エニアグラムオンライン【コミット】参加者様

上記のお客様の紹介者様

形式

グループ講座

日時

2025年11月19日(水)21~23時

場所

Zoom

料金

無料

定員

5〜8名

備考

開始60分前にご参加いただければ、個別でフォローアップを致します。

当日の流れ

20:00 受付

フォローアップセッション。エニアグラム×16性格診断のご質問にお答えします。

21:00 1部の開始

自己紹介や本日のテーマや理論の紹介を行います。

21:30 グループワーク

数人のグループに分けて学んだ内容の共有や意見交換を行います(人数によってはやらない場合もございます)

22:00 2部の開始

1部の内容を反映して、二部の内容について共有します。

22:20 グループワーク

30分ほどグループワークを行います。23:00にいったん終了します

23:00 Q&Aの会

ご希望のお客様に限り残り、エニアグラムオンラインの質問についてお答えします。

講座案内

9つの性格タイプ一覧

サブタイプ一覧

木村真基

Kimura Naoki

ウェブデザイナー/エニアグラム講師

プロフィール

「ひよこ君とフクロウ君のエニアグラム( 9つの性格 )講座」の運営者。本業はホームページ制作。ホームページの効果を実証するために、ひよこ君とフクロウ君のエニアグラム講座を開始。気づけば、エニアグラム、16性格診断、ソシオニクスのタイプ判定を生業にしている。

・エニアグラム:3w4sp-sx-so&Tritype386

・16の性格:ENTP(討論者)&ILE(ENTp)(発明家)

・ストレングスファインダー:着想、戦略性、学習欲、達成欲、自我

などの性格類型を活用して、自分らしく生きる方法を提唱中。