【エニアグラム】タイプ1「改革する人」の発達障害|完璧主義とグレーゾーンの生きづらさ

- 「ちゃんとしなきゃ」

- 「間違っちゃダメだ」

いつも自分の中に厳しい声が響いていませんか?

タイプ1:改革する人は、「正しくありたい」「完璧でありたい」という強い動機(心のクセ)を持つ人たちです。その真面目さや理想の高さは素晴らしい強みです。

でも、もしあなたが「発達障害グレーゾーン」の特性(例えば、不注意さや、こだわりの強さ)も併せ持っていたとしたら…?

「完璧にやりたい」という心と、「どうしてもミスが出てしまう」という脳の特性が、自分の中でケンカを始めてしまうかもしれません。それが、タイプ1:改革する人特有の「生きづらさ」のデザインパターンです。

この記事では、その生きづらさの「設計図」を一緒に読み解き、どうすればもっと楽に、自分らしく生きられるかを考えていきましょう。

ひよこ君とフクロウ君の「タイプ1」談義

🐤 ひよこ君: 「フクロウ君、ぼくもうダメです…。『ちゃんとやろう』って思えば思うほど、動けなくなっちゃうんです。ぼくはナマケモノなんでしょうか…?」

🦉 フクロウ君: 「いきなり落ち込みすぎや(笑) ひよこ君はナマケモノなんやない。むしろ、その逆や。タイプ1:改革する人の『完璧じゃないとイヤ!』っていう設計図が、強すぎてブレーキになってるだけかもしれんで」

🐤 ひよこ君: 「完璧じゃないと…イヤ? 言われてみれば…。中途半端に出すくらいなら、やらない方がマシだ!って思っちゃうかも…」

🦉 フクロウ君: 「それそれ。その『100点以外は0点』みたいな考え方が、タイプ1:改革する人のエネルギーを奪うんよ。今日はその『完璧主義』という名のブレーキを、少しだけ緩める方法をデザインしよか」

タイプ1の「生きづらさ」の設計図

タイプ1:改革する人の生きづらさは、発達障害の特性(ADHD傾向・ASD傾向)と組み合わさることで、より複雑なパターンを描き出します。

ADHD傾向 × タイプ1:改革する人:「完璧」の計画と「できない」現実の板挟み

もしあなたがADHD傾向の「不注意さ」や「衝動性」を持っている場合、「完璧にやりたいのに、できない」という辛いジレンマに陥りがちです。

- 異常に高くなる「着手」のハードル 計画を立てる段階で、「完璧な計画じゃないと意味がない」と考えてしまい、なかなかスタートが切れません。結果として「先延ばし」がクセになってしまいます。

- 激烈な「自己批判」 いざ作業を始めても、不注意(ケアレスミス)が出てしまうことがあります。そのミスを見た瞬間、タイプ1:改革する人の内なる批判者が「ほら、やっぱり自分はダメだ!無能だ!」と激しく責め立てます。

- 行動停止のループ 自己批判によってエネルギーが奪われ、さらに行動が鈍くなる…。この悪循環は、周りからは「能力はあるのに、やる気がない人」や「動かない人」に見えてしまい、さらに孤立感を深める原因になります。

ASD傾向 × タイプ1:改革する人:「正しさ」の追求と「マイルール」の強化

もしあなたがASD傾向の「こだわり」や「ルールの重視」を持っている場合、その特性がタイプ1:改革する人の「正しさへの欲求」と掛け合わさり、二重に強化されます。

- マニュアルへの絶対的な固執 職場のマニュアルは絶対的なルールとなり、そこに書かれていないことは「やってはいけないこと」と解釈しがちです。「臨機応変に」「適当によろしく」といった曖昧な指示が来ると、「正しい答え」がわからず、頭が真っ白になってフリーズしてしまいます。

- 正義感による対人摩擦 同僚がルールや手順を(効率化のために)省略しているのを見ると、それが許しがたい「間違い」に見えてしまいます。正義感からそれを指摘した結果、人間関係がギクシャクしてしまうことも少なくありません。

- 感覚過敏による集中力の低下 ASD傾向の「感覚過敏」も、完璧主義に影響します。照明が眩しすぎる、周りの話し声がうるさい、デスクの上が少しでも散らかっている…そのすべてが「完璧ではない環境」として認識され、気になって作業に集中できません。「環境が整うまで仕事は始められない」と感じ、結果として生産性が落ちてしまうのです。

「あるある…」メール1通に30分

🐤 ひよこ君: 「うわぁ…耳が痛い…。ぼく、取引先へのメール1通送るのに30分かかることあります。『この表現で失礼じゃないか?』『誤字はないか?』って10回くらい読み直しちゃって…」

🦉 フクロウ君: 「わかるで。その『間違いを恐れる気持ち』がタイプ1:改革する人のエンジンであり、ブレーキでもあるんや。それに、タスクが3つあったら、全部『最重要!』に見えて、どれから手をつけていいか分からんようになってへんか?」

🐤 ひよこ君: 「ぎくっ! なんで知ってるんですか!? AもBもCも全部大事に思えて、結局全部中途半端に…(泣)」

🦉 フクロウ君: 「それもタイプ1:改革する人の『全部を完璧にこなしたい』っていう設計図のなせるワザや。大丈夫、その設計図は『欠陥』やない。ちょっと『自分用にカスタマイズ』すればええだけや」

タイプ1の「自分カスタマイズ」実践ガイド(支援とセルフケア)

生きづらさを感じるのは、あなたの「設計図」が悪いからではありません。その設計図に合った「動かし方(工夫)」を知らないだけかもしれません。ここでは、タイプ1:改革する人が自分を上手にカスタマイズするためのヒントをご紹介します。

1. まずは「70%でOK」という新しいルールを作る

タイプ1:改革する人の「完璧でなければ」というルールを緩めるには、「完璧でなくても価値がある」という新しい基準を、具体的にデザインし直すことが重要です。

抽象的に「気楽にやって」と言われても、タイプ1:改革する人は困ってしまいます。 そうではなく、**「この仕事は70%の完成度でOK」「確認(レビュー)は2回まで」**というように、数値化された新しいルールを設定するのです。

これは「手を抜け」という意味ではありません。「70%で一度提出してフィードバックをもらう」という新しい「正しい手順」を自分にインストールする、というデザイン変更です。

2. 「先延ばし」には「10分だけやる」タイマー作戦

「完璧な企画書を作る」という目標は、タイプ1:改革する人にとって大きすぎて、恐怖の対象にすらなります。

その恐怖で動けなくなる前に、タスクをうんと小さく分解しましょう。 そして、**「10分だけアウトラインを書く」「20分で第一稿を(どんなにひどくてもいいから)作る」**と決めて、スマホのタイマーをセットします。

「時間制限」があることは、「完璧を目指さなくていい理由」になります。0点だったかもしれない行動を、まずは10点にすること。それがタイプ1:改革する人にとっての大きな一歩です。

3. 「ミス=悪」から「ミス=学習データ」へ(エラーログの活用)

ミスをしてしまった時、自分を責めるエネルギーを「再発防止のデザイン」に使いましょう。

「エラーログ(ミスの記録)」をつけることをお勧めします。 ミスした時、その内容と「次からどうすれば防げるか(対処法)」を簡単に記録します。 これにより、「ミスは罰せられるべき悪」から、「ミスは次に活かせる学習データ」へと視点が切り替わります(これをリフレーミングと言います)。

4. ASD傾向が強い場合は「ルールの明文化」と「グレーゾーンの練習」

ルールへのこだわりが強い場合は、そのルール自体を「柔軟にアップデートする」というルールを追加します。 「現在のマニュアルはこれです」と書面で明確にし、「ただし、3ヶ月ごとに見直します」と決めておきます。もし変更がある場合は、その理由もセットで理解することで、「ルールは状況に応じて変わる“正しい”ものだ」と納得できます。

同時に、「AでもBでも、どちらでも正解」という**「グレーゾーンの練習」**も有効です。 ランチの店選びや、会議室の席選びなど、小さな「どちらでもいい選択」をあえて経験することで、「完璧な正解」がなくても大丈夫、という安心感を少しずつ育てていきます。

5. 感覚過敏には「環境デザイン」という合理的配慮を

集中できない原因が「環境(音、光、散らかり)」にあるなら、それは「我慢」で解決するのではなく、「物理的なデザイン」で解決しましょう。

- ノイズキャンセリングヘッドホンを使う

- 照明を調整する

- パーテーション(仕切り)で視界をシンプルにする

これらは「特別扱い」や「わがまま」ではありません。厚生労働省も推奨する**「合理的配慮」**(その人の特性に合わせて働きやすくする工夫)です。 「パフォーマンスを最適化するための環境設定(デザイン)」と考えれば、タイプ1:改革する人も導入しやすいはずです。

6. 「自分へのダメ出し」を止めるセルフ・コンパッション

タイプ1:改革する人は、自分に厳しすぎます。 支援者との面談や、一日の終わりの日記で、**「セルフ・コンパッション(自分への思いやり)」**の練習を取り入れてみてください。

「今週、自分に厳しすぎたな」と思う場面を一つ思い出します。 次に、**「もし、大切な友人がまったく同じ状況で落ち込んでいたら、自分はなんて声をかけるだろう?」**と考えてみます。

多くの場合、他人にかける言葉は優しいはずです。 「そんなに自分を責めないで」「ミスは誰にでもあるよ」「よく頑張ってるよ」。 その言葉を、そっくりそのまま自分自身にかけてあげる。これがタイプ1:改革する人にとって最も必要な「自分ケア」のデザインです。

「合理的配慮」って、わがままじゃないですか…?

🐤 ひよこ君: 「ヘッドホンとか、仕切りとか…そんなの使ったら、周りから『自分だけ特別扱いしやがって』って思われませんか? それが怖くて…」

🦉 フクロウ君: 「その『周りの目』を気にするのもタイプ1:改革する人の真面目さゆえやな。でも、ちゃうねん。メガネをかける人を見て『特別扱いだ』って言うか?」

🐤 ひよこ君: 「言わないです。目が見えにくいから、道具を使ってるだけで…あ!」

🦉 フクロウ君: 「そういうことや。『音』に敏感な人がヘッドホンするんは、『目』が悪い人がメガネかけるんと同じ。『パフォーマンスを出すために必要な道具』を使うだけや。これは『合理的配慮』っていう、ちゃんと認められた権利なんやで」

まとめ:「正しさ」を「強み」としてデザインする

タイプ1:改革する人のあなたが持つ「正しくありたい」「完璧でありたい」というエネルギーは、信じられないほどの「強み」になります。

その強みは、品質管理、監査、マニュアル作成、校正・校閲、教育担当など、「正確さ」や「倫理観」が求められる場所で、誰よりも輝きます。

あなたの生きづらさは、「欠陥」ではなく、素晴らしい強みが「環境」や「思い込み」とミスマッチを起こしているだけかもしれません。

「完璧でなくてもいい」と自分を許すこと。 ミスを「データ」として扱うこと。 自分に「思いやり」の声をかけること。

そうやって「自分」というユニークな設計図を少しずつカスタマイズしていけば、あなたの「正しさ」は、あなた自身と周りの人を幸せにする、最高のデザインツールになるはずです。

(CTA共通パーツ)

一人で悩んでいませんか? あなたが感じている「生きづらさ」は、あなたの「性格(心の動機)」と「発達特性(脳のクセ)」が複雑に絡み合った結果かもしれません。 でも、その設計図を正しく読み解けば、それは「弱み」ではなく、あなただけの「強み」として活かす道が必ず見つかります。

「自分はナマケモノだ」「自分はダメなんだ」と責めてしまう前に。 まずは、あなたのユニークな「心の設計図」を知ることから始めてみませんか?

私たちは、エニアグラムと発達障害の専門知識(コーチング心理学)を活かし、あなたが自分を理解し、自分らしく輝くための一歩をデザインするお手伝いをしています。

→ まずは自分のタイプを知る(無料診断やお試しセッションへ) → もっと詳しく知りたい(個別相談サービスへ)

本記事は、一般社団法人コーチング心理学協会の提供する「発達障害支援コーチング」の理論と資料を参考に、著者の知見を加えて執筆されました。 引用元: 一般社団法人コーチング心理学協会 ( https://www.coaching-psych.com/event/ddsc/ )

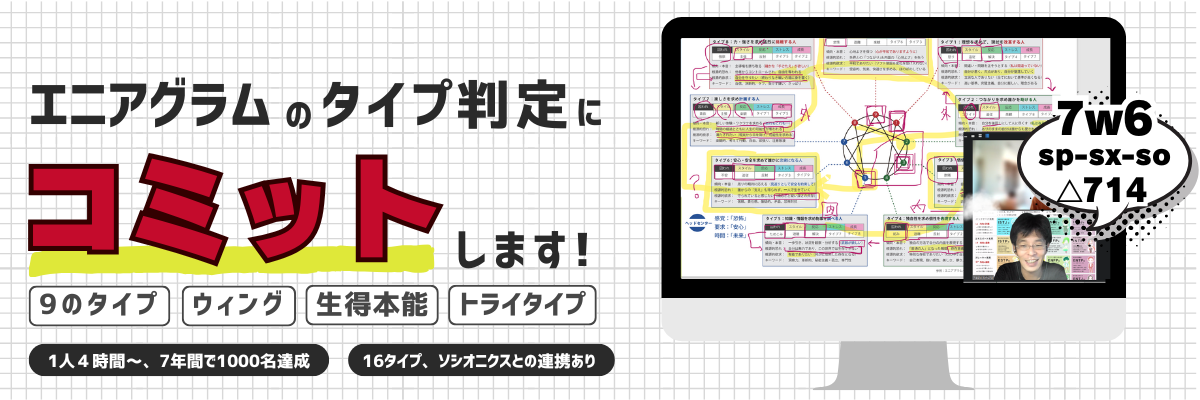

自分のタイプを決めたい

自分のタイプを決めたい

4時間で、自分のすべてがわかる!

行動のクセ、人間関係のパターン、なぜ動けないのか。その答えは、エニアグラムのタイプでわかります。

このセッションでは、エニアグラムの5つの視点

──「9の性格タイプ・ウイング・生得本能・フロイトモデル・健全度」をひとつに統合。

海外のエニアグラムの理論を通じて根源から紐解いていきます。

無料講座

お客様限定|タイプ論の月例会

タイポロジースクール

エニアグラム生得本能の会

2025.11.19

水

21:00

23:00

リソ×ラスのエニアグラム実践編を通じて、健全度が通常になったとき、どの生得本能が現れるかを見ていきます。 健全なときは、3つの生得本能をバランスよく使えますが、健全度が落ちると優位と盲点がハッキリとでます。 その状態を可視化していきましょう!

対象

エニアグラムオンライン【コミット】参加者様

上記のお客様の紹介者様

形式

グループ講座

日時

2025年11月19日(水)21~23時

場所

Zoom

料金

無料

定員

5〜8名

備考

開始60分前にご参加いただければ、個別でフォローアップを致します。

当日の流れ

20:00 受付

フォローアップセッション。エニアグラム×16性格診断のご質問にお答えします。

21:00 1部の開始

自己紹介や本日のテーマや理論の紹介を行います。

21:30 グループワーク

数人のグループに分けて学んだ内容の共有や意見交換を行います(人数によってはやらない場合もございます)

22:00 2部の開始

1部の内容を反映して、二部の内容について共有します。

22:20 グループワーク

30分ほどグループワークを行います。23:00にいったん終了します

23:00 Q&Aの会

ご希望のお客様に限り残り、エニアグラムオンラインの質問についてお答えします。

講座案内

9つの性格タイプ一覧

サブタイプ一覧

木村真基

Kimura Naoki

ウェブデザイナー/エニアグラム講師

プロフィール

「ひよこ君とフクロウ君のエニアグラム( 9つの性格 )講座」の運営者。本業はホームページ制作。ホームページの効果を実証するために、ひよこ君とフクロウ君のエニアグラム講座を開始。気づけば、エニアグラム、16性格診断、ソシオニクスのタイプ判定を生業にしている。

・エニアグラム:3w4sp-sx-so&Tritype386

・16の性格:ENTP(討論者)&ILE(ENTp)(発明家)

・ストレングスファインダー:着想、戦略性、学習欲、達成欲、自我

などの性格類型を活用して、自分らしく生きる方法を提唱中。