3つの本能タイプ:自己保存、セクシャル、ソーシャルとは?

今回ご紹介する生得本能は、ドン・リチャード・リソとラス・ハドソンによって体系化された理論に基づいています。この2人の研究により、エニアグラムの9つのタイプだけでは説明しきれない個人差を、生得本能という観点から明確化することができるようになりました。

この生得本能を深く理解することで、あなたは自分らしい人づきあいができるようになります。

なぜなら、私たちの対人関係における行動パターンや関心の向け方は、この生得本能に大きく影響されているからです。

エニアグラムの生得本能とは何か

生得本能では、各タイプが持つ根源的恐れと根源的欲求を、どこに向けているかを知るカギになります。つまり、生まれ持った本能的な関心先が、私たちの行動に大きく影響を与えているということです。

重要なのは、これは単独で使う性格診断ではないということです。 エニアグラムの9つのタイプという土台があってこそ、生得本能が真の価値を発揮します。生得本能単体で人を分類することもできますが、それは人の表面をざっくりと分けたものであり、それ以上でもそれ以下でもありません。

誰もが3つの本能を持っている

私たち全員が自己保存、セクシャル、ソーシャルの3つの本能を持っていますが、それぞれの発達度には明確な序列があります。これを本能スタッキングと呼び、優位・次位・盲点の3つのレベルに分かれます。

- 優位:意識しなくても自然と関心が向く領域で、ストレスの主要因にもなります。日常的に最も多くの時間とエネルギーを費やす

- サブ:優位本能が満たされた時に意識が向く領域で、ある程度は対応可能です。成長とともに発達していく可能性がある

- 盲点:重要性を理解しても継続的な関心を保てない領域。他者からのサポートを要する「苦手」ではなく「見えていない」状態

この3つのレベルの組み合わせにより、同じエニアグラムタイプでも大きく異なる表現を示すことになります。例えば、タイプ3でも自己保存優位なら堅実な達成者、セクシャル優位なら魅力的な成功者、ソーシャル優位なら社会的リーダーというように、全く異なる人物像となります。

この表はあくまで目安です。正確な診断には、エニアグラムタイプとの組み合わせが不可欠です。

優位本能|主要な関心先

自己保存(SP)

- 健康・お金・安全が常に気になる

- 身近な人との安定を最重視

- 生活の快適さに敏感 親和性の高いタイプ:1, 2, 9

セクシャル(SX)

- 特定の人への強い関心

- 深いつながりを常に求める

- 情熱的な体験に価値を置く 親和性の高いタイプ:4, 7, 8

ソーシャル(SO)

- 社会・組織を常に意識

- グループでの立場を重視

- 影響力や評判を気にする 親和性の高いタイプ:3, 6, 1

サブ|次の関心先

自己保存(SP)

- 時々健康や生活を気にする

- 指摘されれば改善する

- 安定も大切だと思う

セクシャル(SX)

- 時々深い関係を求める

- 魅力的な人には引かれる

- 情熱も必要だと思う

ソーシャル(SO)

- 時々社会情勢を気にする

- グループ活動にも参加する

- 評判も気になる

盲点|なぜか見えていない

自己保存(SP)

- 健康管理を忘れがち

- お金や生活が二の次

- 身近な人の世話に無関心 よく見られるタイプ:4, 7, 8

セクシャル(SX)

- 深い関係に価値を見出せない

- 情熱的な体験に興味がない

- 魅力やカリスマ性に無関心 よく見られるタイプ:1, 5, 9

ソーシャル(SO)

- 社会情勢に無関心

- グループでの立場を考えない

- 組織や集団活動を軽視 よく見られるタイプ:4, 5, 9

3つの生得本能

生得本能には次のような3つの主要な関心先があります:

自己保存(Self-Preservation)

対象:自分自身と身近な人間関係

自己保存本能は、自分の安全と快適さに関心が強く、食事、睡眠、健康、金銭など、日々の生存に欠かせない要素にエネルギーを注ぎます。身体的な快適・安全を求め、安定した状態を維持することを最優先とします。

人間関係においては、身近な人たちとの関係を特に重視します。家族や親しい友人、恋人など、自分の生活圏に直接関わる人々との安定した関係性を築くことで安心感を得ます。グループやコミュニティよりも、個人対個人の関係性に注意を向ける傾向があります。

自己保存が不健全になると:

- 過度に神経質になり、些細なリスクにも過剰反応する

- 節約が行き過ぎて、ケチや強欲な行動に走る

- 身近な人を過度にコントロールしようとする

- 健康への不安が強迫観念となり、日常生活に支障をきたす

- 変化を極端に嫌い、新しい可能性を完全に拒絶する

自己保存が盲点: 自己保存が盲点の人は、自分の基本的な生活管理ができなくなります。これにより、優勢な本能(セクシャルやソーシャル)が不健全な方向に向かいます。例えば、睡眠不足や不規則な食事により体調を崩し、その結果として親密な関係や社会的活動に悪影響を与えてしまいます。生活基盤が不安定なため、他の本能で補おうとして過度な行動に走ることもあります。

セクシャル(Sexual)

対象:特定の人物や物事

セクシャル本能は、深いつながりや強い結びつきを求めます。繋がることで自分の存在を確かめようとし、原則として1対1の関係を好みます。自分が反応した対象には火がつくような情熱を示しますが、基本的には冷めている状態を保ちます。

この本能タイプの人は、特定の相手との深い親密さや強烈な体験に集中します。グループでの活動よりも、選ばれた少数の人との濃密な関係性を通じて、自分らしさを発揮する傾向があります。

セクシャルが不健全になると:

- 相手への執着や嫉妬が病的なレベルに達する(タイプ1、タイプ2、タイプ3、タイプ4に顕著)

- 刺激を求めるあまり、危険な行動や破壊的な関係に走る

- 相手を理想化しすぎて、現実の関係を壊してしまう

- 情熱の対象が見つからないと、深い絶望感や空虚感に陥る(タイプ5やタイプ6に顕著)

- 一対一の関係で相手をコントロール(健全度5:対人支配関係)しようとする

セクシャルが盲点: セクシャル盲点の人は、人生に対する情熱や活力を失います。何をしても楽しいと感じられず、「死んだ魚のような眼」をしているとよく言われます。この結果、優勢な本能(自己保存やソーシャル)が不健全になります。

例えば、自己保存優勢の人は過度に安全ばかり求めるようになり、ソーシャル優勢の人は形式的な社会参加に執着して、本来の生き生きとした魅力を失ってしまいます。

ソーシャル(Social)

対象:社会・グループ・コミュニティ

ソーシャル本能は、他者との関係や自分が属するグループでの役割意識が強く、友人関係やコミュニティー、グループ活動などでの自分の位置づけや立場を気にする傾向があります。このコミュニティは実際の組織かも知れませんし、オンラインの「界隈」かもしれません。

この本能の人は、個人的な関係よりも、グループやコミュニティという大きな枠組みを重視します。自分がどのような社会的集団に属し、その中でどのような役割を果たすかということがテーマです。組織、地域社会、国家といった大きな単位での自分の位置づけを常に意識しています。

ソーシャルが不健全になると:

- 社会的地位や評判への執着が病的になる

- グループ内での権力闘争に過度に巻き込まれる

- 所属集団への同調圧力に完全に屈服し、個性を失う

- 社会的な承認を得るために、自分の価値観を曲げる

- 排他的になり、自分の集団以外を敵視する

ソーシャル盲点: ソーシャル盲点の人は、社会の一員としての自覚が薄く、自分が、どこに属しているか?を軽視します。この結果、優勢な本能が不健全化します。例えば、自己保存優勢の人は極端に孤立して引きこもり状態になり、セクシャル優勢の人は社会的文脈を無視した一方的な関係ばかり求めるようになります。社会からの恩恵を受けられず、健全度が下がる傾向にあります。

各タイプの生得本能

タイプ1|改革する人

根源的恐れ:「間違っていること」

根源的欲求:「善良であり、正しくありたい」

タイプ1は、自分も他者も「正しくあってほしい」という内なる倫理感によって動機づけられています。彼らの内面には強力な「内なる批評家」が存在し、自分と周囲を常に監視しています。しかし、この「正しさ」への執着が、どの本能が優勢かによって行動や対人関係の取り方に大きな違いを生み出します。

自己保存タイプ1:完璧主義者

自己保存本能が強いタイプ1は、「日常生活の正しさ」に焦点を当てます。健康管理、時間の使い方、お金の使い方、生活の効率性などに対して非常に高い基準を持っています。

- 自己管理が徹底しており、「正しい暮らし方」を追求する。

- 他人との摩擦を避け、態度は穏やかに見えるが、自分には非常に厳しい。

- 家庭や近しい関係で「正しく導く存在」であろうとする。

根源的恐れと欲求の反映

「間違った生活」を送ってしまう=「自分はダメな人間だ」という恐れが根底にあります。そのため、自分の生活環境を正すことが、正しさの証明となります。逆に、生活が乱れると自己嫌悪に陥りやすくなります。

不健全時

自分のルールを他者にも強く適用しようとし、健康管理や家事、時間管理への過剰な口出しが家族を息苦しくさせます。「理想的な生活」への執着が強迫的になり、精神的にも肉体的にも疲弊します。

セクシャルタイプ1:基準の共有

セクシャル本能が強いタイプ1は、個人間の親密な関係において「正しさ」や「理想の在り方」を相手と分かち合いたいと強く望みます。

- 自分の理想を他者と共有したがる(「一緒に高め合いたい」)。

- 親密な関係の中で、相手に高い基準を求める。

- 自己開示や感情表現が強く、情熱的。

根源的恐れと欲求の反映

「この関係が理想的でない=私は正しい愛を得られていない」という恐れから、相手を「正しい方向」に導こうとします。根源的欲求である「正しくあること」が、関係性の中で実現されることを求めるため、相手にも変化や成長を強く望みます。

不健全時

理想を押し付け、「あなたのため」と称して相手を変えようとします。正義感が行き過ぎて攻撃的になり、「愛の名のもとに批判する」矛盾した行動に出ることも。

ソーシャルタイプ1:社会適合者/不適合者

ソーシャル本能が強いタイプ1は、「社会や集団の正しさ」に焦点を当てます。自分が属する集団や社会の中で、「模範的な存在」であることに価値を見出します。

- 社会制度やグループのルールを重視し、正そうとする。

- 倫理観・使命感が強く、公益のために尽力する。

- 不正や不平等への怒りが強く、社会改革への情熱を持つ。

根源的恐れと欲求の反映

「社会の中で間違った存在にされる」「不正を見て見ぬふりをする自分は悪だ」という恐れから、公正で理想的な社会を目指し、倫理的リーダーシップを取ろうとします。

不健全時

自分の正しさを過信し、他人にも同じ基準を求めて攻撃的になります。異なる価値観を持つ人を「間違っている」と決めつけ、排除的・独善的な態度になり、周囲との軋轢が強まります。

タイプ2|助ける人

根源的恐れ:「愛されないこと」

根源的欲求:「愛され、必要とされたい」

タイプ2は、他者からの「愛」と「承認」に深く動機づけられています。「人の役に立つこと」が自己価値の証明であり、自分が必要とされていると感じたときに最も安心します。しかし、どの本能が優勢かによって、その“助け方”や“愛されたい”という表現は大きく異なります。

自己保存タイプ2:「甘え上手な世話焼き」

自己保存本能が強いタイプ2は、自分の「身近な世界」(家庭・仲間・親しい関係)において「必要とされること」を最重視します。自分のケアが他者に役立っているという手ごたえをリアルタイムで求めます。

- 日常的なサポート(食事・健康・生活面)を惜しみなく提供する

- 甘えん坊で人懐っこく、愛嬌や親しみやすさで距離を縮める

- 自分の存在が「居心地の良さ」を作っていると感じたい

根源的恐れと欲求の反映

「自分が誰かにとって必要ない存在だったらどうしよう」という恐れから、相手の小さなニーズにも過敏に反応します。自分がいなければこの人は困る、という状況を意図的に作り出すことで、自分の居場所を確保しようとします。

不健全時

何かをしてもらう事が当然の権利だと考えて、相手の行為に対して甘えます。本来のタイプ2は、自分のニーズは後回しにしますが、自己保存タイプ2に限っては、相手を試すことが目的で何らかの形で見返りを求めているのです。このニーズが満たされないときに、自己保存タイプ2は、あなたに感情をぶつけるかもしれません。

セクシャルタイプ2:「愛されたいと燃える献身者」

セクシャル本能が強いタイプ2は、特定の相手と深く結びつくことに強い情熱を持ちます。「あなたの事が大好きです」を態度に示して、時に相手を誘惑する事すら平気でします。

- 意中の相手に対してあからさまに好意を示す

- 自分の魅力や優しさを積極的にアピール

- ごり押しで相手をプッシュする

根源的恐れと欲求の反映

タイプ2特有の「愛されないこと」への恐れを克服する手段として、自分から親密な関係を求めることで、特別な存在であろうとします。また、相手に対しても同じように、自分の行為や愛情を受け取ってくれるよう期待します。

不健全時

愛情表現が重たくなり、執着や支配的な態度に変化します。「なんでここまでやっているのに私の事を見てくれないの?」と怒りや悲しみをぶつけます。不健全になればなるほど所有欲や嫉妬心が強くなり、時にストーカー行為などに走る危険性もあるでしょう。

ソーシャルタイプ2:「組織を支える愛の潤滑油」

ソーシャル本能が強いタイプ2は、「グループにとって必要な存在でいたい」と感じています。個人との関係よりもグループです。各タイプの中で最も政治手腕に優れ、自分の存在なくして、グループが成立しないような状態を創り出します。

- 人間関係の調整役や場の潤滑油として積極的に働きかける

- 「みんなのために」をスローガンに犠牲をいとわない

- 周囲に対して常に気を配り、全体の調和に貢献する

根源的恐れと欲求の反映

「自分がこの場に必要とされていない」という恐れから、コミュニティに貢献し続けることで承認を得ようとします。誰か一人からではなく、「みんなから愛される存在」になることが、このタイプにとっての生き方です。態度にこそ出しませんが、自分の存在や貢献について気づいてほしいと内側に秘めています。グループの潤滑油としてよい働きをしてくれますが、パートナーに対しては愚痴が多いです。

不健全時

健全度が下がるにつれ、「私がいなければ、あなたはやっていけないんだよ!」と言い張るようになります。自分の善行に対して露骨に感謝を求め、典型的な「依存させ体質」になります。

タイプ3|達成する人

根源的恐れ:「価値のない存在であること」

根源的欲求:「価値ある存在でありたい」

タイプ3は、「成果を出すことで自分の価値を証明したい」という強いモチベーションで行動します。自分が“何を成し遂げたか”によって愛され、評価されると信じています。ただし、どの本能が優位かによって「何をもって達成と感じるか」「どこで評価を得ようとするか」が大きく異なります。

自己保存タイプ3:仕事人間

自己保存本能が強いタイプ3は、「経済的・生活的な安定」「仕事の能力」を通じて価値を示そうとします。外見的な華やかさよりも、確固たる実績やその瞬間のパフォーマンスにリソースを集中します。

- タイプ6のように安全や安定を求める

- タイプ8のように物質的幸福な基盤を築きたい

- タイプ1のように細部にこだわる

根源的恐れと欲求の反映

「結果を示さなければ、自分には価値がない」という恐れにより、仕事の成果や有能さに全振りします。典型的な仕事人間であり、人生の楽しみをないがしろにして、目の前のタスクに集中します。休日すらも、仕事用の鞄を持ち、パソコンを装備しています。

不健全時

不健全な段階になればなるほど、有能であり続けようとします。仕事の安定やお金のために人間関係や個人の幸せを犠牲にすることも厭いません。恋人・パートナーすらも、自分の仕事にとってプラスかマイナスかの損得勘定で判断をするでしょう。そして、どんなに辛くても、「大丈夫です」と言い切りますが、全然大丈夫じゃありません。

セクシャルタイプ3:「素敵な男性|女性」

セクシャルタイプ3は、特定の相手や関係性の中で「自分は魅力的な存在である」と証明したいと感じます。主に、価値の根源が性的な魅力に集中します。要は、モテる=価値と考えるタイプです。

- 自信に満ちた印象や華やかな振る舞いで他者を魅了する

- 恋愛やパートナーシップにおいて「理想の相手」として振る舞う

- 自分の成功や輝きが相手の心を動かすことに快感を得る

根源的恐れと欲求の反映

「価値がない存在かもしれない」という恐れから、モテない奴は価値がない!が信条です。どんな時でも、魅力的な男性/女性であろうと努力をします。タイプ2セクシャルは、自ら相手にアプローチするのに対して、タイプ3セクシャルは、相手から自分のほうに来てもらうように促します。そのため、魅力的な人物でいることは当然!休日はジムに行き、筋トレ・ダイエット、自分のチャームポイントをSNSに晒す、必要とあれば整形手術…糸目をつけません。

不健全時

自分の魅力を保つことが存在証明そのものになっているため、少しでも「見劣りしている」「老けて見られた」「いいねが減った」と感じると、強い不安と自己否定に襲われます。

魅力的に見せることに取り憑かれ、

- 本心ではなく「ウケる自分」しか表現できなくなり、

- 他人の期待や美的基準に完全に合わせて演じ続け、

- 内面の自己との断絶が進み、“私は本当は誰なんだ?”という深刻な自己喪失感に陥ります。

さらに重度になると、

- 外見に対する執着が強迫的になり、鏡を見るたびに自分を責め、

- 他人と自分の美醜を常に比較し、「勝っていないと価値がない」と思い込むようになります。

「モテる見た目」を維持することが、人生の最大の義務と化し、ルッキズムの奴隷として生きるようになります。

ソーシャルタイプ3:成功者

ソーシャル本能が強いタイプ3は、集団や社会全体の中での「ステータス」に価値を置きます。影響力、名声、地位などの“公的な評価”が重要です。

- 組織内でリーダーシップを発揮し、成果をチームで示す

- 高い目標を掲げ、周囲を鼓舞する

- 上手く、「成功の象徴」として振る舞う

根源的恐れと欲求の反映

「社会にとって無価値な存在になること」への深い恐れが、ソーシャルタイプ3を“序列の中での価値”に強く執着させます。そのため、自分の実力や興味よりも…

- どの大学に入ったか?

- どの企業に内定したか?

といった“世間的に評価されるラベル”で自己価値を測ろうとします。

就職活動では、「偏差値の高い大学から有名企業に就職すること」が人生の成功と直結していると信じ、その道を外れることに強い不安を感じます。実際に自分の希望と違っても、「世間からどう見えるか」を優先し、“勝ち組”というラベルを得ようとします。

不健全時

「見せる成功」にとらわれるあまり、学歴や肩書きの“ブランド力”だけを追い求めるようになります。また、自分の中で能力が見合わないと判断をしたら、次の行動を選びます。

- 成功者と関わる事で成功者の仲間入りをする(高額オンラインサロン/MLMにハマる)

- 社会的にステータスの高い恋人・パートナーを獲得する(愛は二の次)

SNSや同窓会などで、他人との比較にさらされると焦燥感を募らせ、「もっと上に行かなきゃ」「負けてはいけない」と自己演出に走り、その世界はマウントの取り合いです。

タイプ4|個性的な人

根源的恐れ:「自分にはアイデンティティがない(特別でない、欠けている)」

根源的欲求:「本当の自分を見つけ、特別でありたい」

タイプ4は「自分らしさ」や「特別な存在であること」を求めながらも、常に“何かが欠けている”という感覚と共に生きています。そのアイデンティティ探しが、どの本能(自己保存・セクシャル・ソーシャル)が優勢かによって、大きく表れ方が変わります。

自己保存タイプ4:不屈な人

自己保存本能が強いタイプ4は、自分の外的環境(ファッション、部屋、食器、音楽、香り…)を美しく“自分らしく”整えることにこだわり、自分だけの世界観をつくり上げます。

- “ミニマリズム×アート”のような暮らしを極める

- 日常生活のすべてを“表現の場”ととらえ、一人の空間こそが自分の聖域

- 「本物のコーヒー豆しか使わない」「BGMは〇〇年のアナログ盤のみ」など、世界観を壊されることに強烈に反応

- 他者との関わりを最小限にし、孤高であることそのものが美学になる

根源的恐れと欲求の反映

「平凡な暮らし=自分の消滅」という恐れから、自分の感性が宿るモノや環境に囲まれて生きようとします。「私は他人とは違う」と感じられる空間にこもることで、自分の存在を確かめています。

不健全時

孤独を美化しすぎて誰とも深く関われなくなり、極端なまでの自己完結型に。「どうせ誰も私を理解できない」と自ら距離をとり、引きこもり、現実逃避的な理想世界に没入します。

結果として、創作・表現は進むものの、人間関係は崩壊寸前になります。

セクシャルタイプ4:競争と羨望

セクシャル本能が強いタイプ4は、特定の相手に激しく惹かれながらも、同時にその相手の世界に“自分が染まってしまう”ことを深く恐れます。

彼らにとって、恋や愛情は「自己の完全な投影」であると同時に、「自己喪失の危機」でもあるからです。

そのため、“惹かれているのに距離をとる”、“求めているのに冷たくする”という矛盾した行動(典型的なツンデレ反応)を繰り返します。

- 相手に強く惹かれ、心を許しかけた瞬間に突き放す

- 自分を理解してほしいが、深入りされすぎると過剰に反発する

- 相手の愛情を受け取る直前で、「私はあなたとは違う!」と拒絶する

- 時に冷淡、時に激しく情熱的…その極端な態度で相手を翻弄する

根源的恐れと欲求の反映

「平凡な関係=感情が死ぬ/自分らしくいられない」という恐れから、激しい感情のやり取りを求め、相手との関係の中で生きていることを実感します。「この人との関係こそが、私の物語だ」という意識が強まります。

不健全時

「相手に心を開いたら、自分の世界観が壊れてしまう」「相手に染まったら、私が私でなくなるかもしれない」という根源的恐れが潜んでいます。

それでも「この人とつながりたい」「深く理解されたい」という強烈な欲求も消えず、“近づきたい⇄逃げたい”という内的葛藤の嵐が吹き荒れます。

その結果、

離れていくと猛烈に追いかける(デレ)という自己矛盾的な行動パターンが生まれ、本人も混乱しつつ、それを「美しくも哀しい私の物語」として受け入れてしまう傾向があります。

るのが怖い”という矛盾から抜け出せず、相手との距離を破壊的にコントロールしようとします。

ソーシャルタイプ4:恥/アウトサイダー

ソーシャル本能が強いタイプ4は、「他者との比較」「社会の中での位置づけ」「グループへの所属と承認」を通して、自分の独自性を再確認しようとします。

他人と比べることで「自分はまだ未完成だ」と感じ、その劣等感を「もっと理想の自分になるための燃料」として使おうとするのです。

「あの人にはあんな素敵な恋人がいるのに…」「私はまだこんなに足りていない」**という恋愛的な自己比較から、激しい羨望・葛藤・自己演出が始まります。

- 憧れの人々が集う場所(文化的・芸術的・知的コミュニティ)にあえて飛び込む

- 「理想の自己像」に向かって自己演出をしながら、努力を続ける

- 恋愛では、「相手にふさわしい自分にならなければ」というプレッシャーを感じがち

- 他人の恋愛関係やSNS投稿と自分を比べて、内心で焦りや哀しみを募らせる

- 一方で、「私は凡庸な恋じゃ満足できない」と理想を高く設定し続ける

根源的恐れと欲求の反映

「自分はこの社会の中に居場所がない」という恐れが、“比較せずにはいられないクセ”を生みます。各タイプの中で最も、自分だけが特別な存在でないと気が済まないのです。

組織では特別な役割を求めて、皆と足並みをそろえることを拒み、自分にしかできないことを模索します。(その代償はすべて受け入れる…たとえ負の代償であっても)

また、ソーシャルタイプ4は、他のタイプ4と比べては極めて社交的であり、人と関わることに時間とお金を費やします。ソーシャル特有の社会の一部であることを渇望する一方で、自分はこの仲間には入れない!という劣等感を内に秘めていたいのです。

恋愛は、相手と深くつながればつながるほど、自分たちの関係は社会的に見て半人前であるというラベルを貼ります。

不健全時

他人との比較に囚われ、「自分は劣っている」「恋愛すらまともにできない」と自虐的な思考に陥ります。

- 「この人にはもっと魅力的な誰かがいるはず」と勝手に想像して距離を置く

- 恋愛でも“選ばれなかった経験”を美化し、「報われない私」「不完全な愛」に浸る

- 「自分の弱さ」「痛み」「孤独」をあえて見せて、“哀しげな魅力”として演出することに熱中

しかし実際には、内心で承認されたい気持ちが肥大し、相手に見捨てられることを極度に恐れているまた、SNSやコミュニティ内で他人の幸せそうな恋愛を見るたびに、劣等感が心をえぐり、社会や“普通の人々”への怒りや皮肉へと変わっていきます。

タイプ5|観察する人

根源的恐れ:「無力で、この世界で生き延びられないこと」

根源的欲求:「有能であり、自立していたい」

タイプ5は「世界は過剰だ」と感じており、自分という存在を守るために、引きこもり・観察・知識武装を選びます。本能の使い方によって、その「引きこもり方」や「知識の扱い方」「他者との距離の取り方」が大きく変わります。

自己保存タイプ5:城持ちポジション

自己保存タイプの5は、孤立している方がむしろ安全と感じる傾向があります。

現実世界や他者との関わりを最小限に抑え、自分の“安全な小宇宙”を築こうとします。生活空間・情報・エネルギーの出入りを徹底管理し、「半人前の自分が今の世界に出るのはまだ早い」と感じています。

- 一人で過ごす時間が最優先。人付き合いは極端に少ない

- 研究や創作など“静かな没頭”を日常の中心に置く

- 社会参加の代わりに、自分だけの何かをコツコツ積み上げる

- 恋愛は二の次。愛される準備も、誰かと生きる準備もまだできていないと感じている

- 「準備が整えば外の世界に出たい」と願いながら、ずっと準備中で引きこもっている

根源的恐れと欲求の反映

「このまま世界と接したら、圧倒されて自分が壊れてしまうかもしれない」——その恐れから、物理的にも精神的にも距離を取ります。本当は世界に参加したい、理解されたい、何かを発信したい気持ちがあるのに、“自分はまだ不十分”という内的スクリプトに縛られて動けません。

自分の思考や成果物が世の中に出せたとき、初めて精神が安定します。

不健全時

- 社会との断絶が進み、ただの“無言の観察者”になる

- 「自分はまだ未完成」として、何年も動き出せない

- 自分の思考を出さないまま完璧を追い続け、創作すら止まる

- 他人の存在が「ノイズ」として耐えられなくなり、対人恐怖に近い状態に

セクシャルタイプ5:秘密主義者

セクシャル本能が強いタイプ5は、表面的な人間関係には関心がなく、深く知的に響き合える“魂の対話相手”を求めます。特定の人との濃密な対話・内省の共有・知的探求によって、自分自身の内的世界を活性化させたいと願っています。

セクシャルタイプ5は、親密な相手と秘密を共有することを好みます。「本当は誰にも話さないんだけれど…」と前置きして、自分独自の思想・哲学・価値体系を論じます。

- 関心のあるテーマについて話せる相手に対して、一気に心を開く

- 言葉の選び方、問いの深さ、思考の質など、対話そのものに美学を持つ

- 感情ではなく知性を通じた共鳴こそが親密さの基盤

- 恋愛感情すら「対話を通して思考が目覚める快感」にすり替えられていることがある

根源的恐れと欲求の反映

「他の人は自分の考えを理解してくれない」という恐れが理由で、この世界から退くことを覚えました。一方で、セクシャル本能に突き動かされ、特定の相手とは親密でありたい願望が内在しています。そのエネルギーは、自分の理解者に向かいます。

人と強烈にかかわりたい願望と自分を見失う恐怖のはざま名で揺れ動きます。

不健全時

セクシャルタイプ5が不健全になると、思考が暴走し、極端でフェティシズム的な妄想に取り憑かれることがあります。現実との接触を失い、頭の中で繰り返される不穏な空想・夢・思想の中に引きこもり、自分を見失っていきます。

- 鬱的な気分の中で、陰謀論や反社会的思想、美化された死・犠牲・悲劇などに傾倒

- 実在する人間関係ではなく、空想上の“理想的なつながり”に没頭

- 「自分が特別な真理を知っている」という感覚にとらわれ、対話相手を“啓蒙”しようとする

- 相手との一体感を求めるあまり、知識や論理で相手を“洗脳”しようとするような支配的態度を取る

- 自分自身も、知らぬ間に何かの思想や人物に取り込まれ、“自我の溶解”が起きている

このような状態では、かつて知性の源だった対話が、精神の崩壊を助長する手段になりかねません。

“共鳴”という名の支配関係、思考の名を借りた感情の暴走——セクシャル5の闇は、知性と孤独が過剰に絡み合ったときに開くブラックホールのようなものです。

ソーシャルタイプ5:エキスパート

ソーシャル本能が強いタイプ5は、「社会の中で、自分の専門性を確立したい」という願いを持っています。グループに属することを切望しますが、それは協調することではなく、「知的階層の上位で一目置かれる存在になる」ことをヘッドセンターの安全の条件にします。

まとめると、知識=自分の存在価値の証明であり、

社会的承認=他者に依存せずに自立するための必要条件です。

- 大学院、研究所、R&D、AI開発、文学界など、専門性の高い場に自然と惹かれる

- 人間関係は「能力/知性」というフィルターを通して判断

- 群れることには無関心だが、「知識階層の上に立つ存在」でありたい

- 社会的立場や肩書きとその分野の第一人者であることを好む

- プレゼン・研究発表・評論など、“自分の知を披露する場”には強い集中力を発揮する

根源的恐れと欲求の反映

特にソーシャル本能が強いタイプ5は、“知識”や“知性”こそが自分を社会に存在させるための通貨であると信じています。

そのため、学歴・専門領域・論文・資格・知的ネットワークといったものに強くこだわり、**「自分は頭脳明晰な人物として社会に必要とされている」**という感覚を得ようとします。

以下のような信念が内面に根を張っています:

- 「他者より深く知っていれば、存在していてもいい」

- 「何かに精通していれば、人と親しくならなくても敬意は得られる」

- 「自分の専門性こそが、社会との唯一の接点だ」

- 「能力を示せないなら、自分の存在価値もない」

このような内的構造は、“知識の提供”という安全な形での社会参加を促します。自分の感情や弱さは見せずに、知的なアウトプットを通じて「輪の中に入らずして認められる」ことを目指すのです。

実際、有名大学・大学院に進学し、研究職・開発職・学術界に身を置くケースが多く見られます。

“賢者”として認められること重視し、グループの中では感情を交わすよりも「知見を提供する役割」を好みます。

このような構造はアメリカでは「トーテムポール」と呼ばれています。

それは、異なる専門性を持つ知識人たちが、一定の距離を保ちながら垂直的に連なり、知の集合体として機能する——そんなイメージに由来しています。

恋愛では、自分の知性を愛してくれる人に心を許します。感情や情動に動かされることを極端に嫌います。人間の持つ感情や情動すらも、タイプ5ソーシャルにとっては研究の対象でしかないのです。

不健全時

不健全なソーシャルタイプ5は、知的な承認や社会的な自己肯定感を現実世界で得られなくなると、

“自分の考えを否定しない、安全な空間”に引きこもるようになります。

それは、匿名性が高く、同質の価値観を持つ人たちだけが集まる限られたオンラインの場であることが多く、

現実世界と断絶されたその空間でだけ、疑似的な知的優越感や存在価値を保とうとします。

- 「自分の考えをわかってくれる人」だけを厳選し、狭く深い共鳴空間を作る

- 発信は鋭く見せかけた批判や皮肉ばかりで、共感や対話は極端に少ない

- 他人の意見を“論破することで自分の存在を確認する”ような投稿が中心

- 「誰も理解してくれない」が口癖なのに、「理解される努力」を放棄している

- 他者を見下しながら、実は“傷つかないために壁を作っている”だけ

そして皮肉にも、その場には自分とよく似た“わかってほしい冷笑主義者”たちが集まります。

彼らと共に他者や社会を見下しながら、思考の自家中毒的なループに陥っていきます。

- 自分たちの“正しさ”を互いに確認し合いながら、外部世界への関心と信頼を失っていく

- 表面的には理知的な批判を繰り返しながら、実質的には何も動かさず、何も生み出さない

- 「あいつらにはわからない」と言いながら、誰にも伝わる言葉をもう持っていない

この状態は、“知性”という武器を持っているはずのタイプ5が、それを「社会とつながるための橋」ではなく「孤独を守る壁」に変えてしまったことを意味します。

タイプ6|忠実な人

自己保存タイプ6:慎重な備え人

自己保存タイプの6は、安心・安全を最優先に考え、自分の生活を守るために備えをしっかりと整えます。日常生活におけるリスクを常に警戒し、環境を安定させようとします。

身近な人たちとの関係では、互いの安全を確保し合うパートナーシップを重視します。家族や親しい友人とは、非常時の連絡体制を整えたり、互いの状況を定期的に確認し合ったりすることで安心感を得ます。信頼できる人々との強固なネットワークを築き、いざという時に支え合える関係性を大切にします。

セクシャルタイプ6:不安な恋人

セクシャルタイプの6は、特定の人との親密な関係を求め、その関係に強く依存しがちです。相手と深い絆を築きたい一方で、裏切られることへの不安も抱え、愛情と警戒心が入り混じった感情を持ちます。

選ばれた特別な相手に対して、強い愛着と同時に試すような行動を取ることがあります。「本当に私を愛してくれているのか」を確認するため、時として相手を困らせるような言動を示すことも。しかし、それは関係への不安の表れであり、より確実な絆を求める行動パターンです。

ソーシャルタイプ6:忠実な仲間

ソーシャルタイプの6は、コミュニティやグループの中で信頼関係を築き、所属感を得ることで安心感を持ちます。仲間と共に協力して行動し、集団内での役割や義務をしっかり果たすことで、自分の存在意義を確認します。

組織やコミュニティの一員として、集団の安全と結束を最優先に考えます。グループ内での結束を大切にし、他者の期待に応えることで安定を得ようとしますが、外部からの脅威に対してはグループ全体で立ち向かおうとします。忠誠心が強く、所属する組織やコミュニティのために自己犠牲も厭わない姿勢を示します。

タイプ7|熱中する人

自己保存タイプ7:快適な冒険者

自己保存タイプの7は、快適さや楽しみを求め、自己の環境を整えることに意識を向けます。リスクを避け、物理的な安心感を確保しながら楽しい経験を増やすことを好みます。

身近な人たちとの関係では、楽しく快適な時間を共有することを重視します。安定した基盤の中で新しいことを試みるため、家族や親しい友人とは冒険的でありながらも安全な活動を一緒に楽しみます。生活の中で自分が心地よいと思える活動に積極的に取り組み、周囲の人々にもその楽しさを分かち合おうとします。

セクシャルタイプ7:情熱的な冒険者

セクシャルタイプの7は、特定の人や物事に対して情熱的にエネルギーを注ぎ、刺激的な体験を通じて深いつながりを求めます。親密な相手と共に冒険し、魅力的で情熱的な関係を築くことで自己を充実させます。

選ばれた特別な相手との間で、エキサイティングで刺激的な体験を追求します。人や物事に強く引き込まれ、常に新鮮な刺激を求めるため、自分にとって特別な存在を見つけることに集中します。恋愛関係では、相手と一緒に新しい世界を探検し、共に成長していくようなダイナミックなパートナーシップを求めます。

ソーシャルタイプ7:社交的な冒険者

ソーシャルタイプの7は、社会的なつながりを通じて楽しみを見出し、仲間やグループでの経験を充実させることに価値を置きます。人々と共に楽しい体験を分かち合い、グループでの活動に熱心に参加することで一体感を得ます。

大きなコミュニティや社会的ネットワークの中で、みんなで楽しめる企画や活動を積極的に推進します。新しい人々との交流や集団での冒険を楽しむことが好きで、社会的な場でのポジティブな雰囲気を大切にし、仲間と共に楽しみを見つけようとします。パーティーやイベントの企画者として活躍することも多く、人々を繋げる役割を果たします。

タイプ8|挑戦する人

自己保存タイプ8:守護者

自己保存タイプの8は、自己の安全と安定を守るために、環境をしっかりとコントロールしようとします。経済的な安定や物理的な安全に大きな関心を持ち、強い防御意識で自分や大切な人を守ろうとします。

身近な人たちに対しては、強力な保護者としての役割を果たそうとします。家族や親しい友人を守るためには厳格な面を見せることも多く、身近な環境で力を発揮することに意義を感じます。自分のテリトリー内では絶対的な安全を確保しようとし、そのためなら強硬な手段も辞さない覚悟を持ちます。

セクシャルタイプ8:情熱的な支配者

セクシャルタイプの8は、親密で情熱的な関係を求め、力強く自分を表現することで他者と深い結びつきを築こうとします。自分の存在を強烈に感じさせ、情熱的なつながりを通じて自分のエネルギーを発揮します。

選ばれた特別な相手に対して、圧倒的な情熱と強いエネルギーを注ぎます。自己主張が強く、相手に対しても力強く関わるため、支配的になることもありますが、真の絆を築こうとする一途な面もあります。恋愛関係では、相手と自分が互いに強い影響を与え合うような、ダイナミックで情熱的な関係を求めます。

ソーシャルタイプ8:正義のリーダー

ソーシャルタイプの8は、コミュニティやグループにおけるリーダーシップを重視し、社会的な影響力を通じて力を発揮します。自分が属する組織やグループのために積極的に行動し、周囲を導くことでグループ全体に貢献しようとします。

大きな組織やコミュニティ全体のリーダーとして、社会正義の実現に向けて行動します。正義感が強く、不正を許さず、チームの中で公正さや強いリーダーシップを発揮することに価値を見出します。社会的な変革や組織改革においても、先頭に立って困難に立ち向かう勇気と決断力を示します。

タイプ9|平和をもたらす人

自己保存タイプ9:安らぎの守り人

自己保存タイプの9は、自分が安らげる環境を作り、心地よさと安全を最優先に考えます。生活のリズムやルーチンを大切にし、穏やかな環境を維持することで心の安定を保とうとします。

身近な人たちとの関係では、互いにとって心地よい距離感を保ちながら、穏やかで安定した関係性を築こうとします。自分のペースを守り、外界のストレスを避けながら平和な日常を確保することに価値を置きます。家族や親しい友人とは、争いのない調和の取れた関係を維持することを最優先とします。

セクシャルタイプ9:フュージョン

セクシャルタイプの9は、特定の人との親密なつながりに安心感を見出し、深い関係の中で自分を感じることを求めます。相手に溶け込むように接し、自分を強く主張することは避けます。相手との一体感や共有感に価値を見出します。

選ばれた特別な相手との間で、境界線の曖昧な深い一体感を求めます。関係の調和を重視し、相手との穏やかな一体感を保つことで安心感を得ようとします。自分の意見や欲求よりも、相手との調和を優先し、二人で一つのような関係性を築こうとします。

ソーシャルタイプ9:調和の仲裁者

ソーシャルタイプの9は、グループやコミュニティの一員としてのつながりを大切にし、集団の調和を維持することに関心があります。人間関係の輪の中で静かに存在し、周囲の空気に合わせて自分を馴染ませることで平和を保とうとします。

大きなコミュニティや組織全体の調和と平和を最優先に考えます。自分がグループにうまく溶け込み、調和を保つことで安心感を得ます。対立や争いが起こった際には、中立的な立場から仲裁役を務め、全体の平和を回復させることに力を注ぎます。個人の主張よりも、集団全体の利益と調和を重視する姿勢を一貫して示します。

健全度との深い関係

ドン・リチャード・リソとラス・ハドソンの研究によると、今回の生得本能とエニアグラムの健全度には切っても切り離せない関係があります。

健全→通常、通常→不健全になる背景には、必ず生得本能の優位な感覚が脅かされる、盲点の部分による弊害が強く出ます。

例えば、タイプ4の自己保存の人は、自分の理想のイメージ(私は個性的だ!)を頑なに維持しようとします。このため、自己イメージと周りの空間に対して働きかけるのですが、他の2つの本能を疎かにすると、次の課題が見えてきます:

- セクシャルが盲点:何をやっても楽しいと感じないし、内側の感情が高ぶらない。本来の内的直観を活かせない

- ソーシャルが盲点:他の人と比べて、自分のどんなところが個性的なのかがわからないまま、空虚な気分になる

このように、自分の本能タイプに集中するあまり、他の本能の課題を疎かにすることで、自身が指向しているタイプの本能すらも脅かされる結果になります。これが人生の不満足につながることは言うまでもありません。

よって、タイプ4の自己保存の人は、自分らしさを維持したい欲求があることに加えて、セクシャル:無意識下で特定の対象を求めている、ソーシャル:社会の一員として個性を活かす、などを理解する必要があります。

54の精密なサブタイプへ:本能スタッキングの理解

実際のセッションでは、単純な9タイプ×3本能の27パターンだけでなく、本能の順序(優位・次位・盲点)を考慮した54の精密なサブタイプ診断を行います。

例えば、同じタイプ3でも:

- 3 sp/sx:自己保存優位、セクシャル次位、ソーシャル盲点

- 3 sp/so:自己保存優位、ソーシャル次位、セクシャル盲点

- 3 sx/sp:セクシャル優位、自己保存次位、ソーシャル盲点

といった具合に、より細かな分析が可能になります。これにより、あなたの根源的課題に対して最も効果的な行動変容を促すツールとして活用できるのです。

自分らしい人づきあいへの道筋

自分らしい人づきあいへの道筋

この生得本能を深く理解することで、以下のような変化が期待できます:

1. 自分の関心の向け方の理解

なぜ特定の人や状況に強く反応するのか、その理由が明確になります。自己保存の人なら身近な人との安定した関係、セクシャルの人なら特定の相手との深いつながり、ソーシャルの人ならコミュニティでの役割、それぞれに価値を見出している理由が分かります。

例えば、タイプ1の自己保存は家族の生活習慣について細かく気になりますが、これは「身近な人の安全と秩序」への自然な関心です。タイプ4のセクシャルが特定の人にだけ心を開くのは、「選ばれた相手との深い理解」を求める本能の現れです。タイプ6のソーシャルが会社の組織図を詳しく把握しているのは、「集団での安全な立ち位置」を確認したい欲求からです。

2. 他者との違いの受容

相手の生得本能が自分と異なることを理解することで、「なぜこの人はこんなことを重視するのか」という疑問が解消されます。ソーシャルの人が組織の話ばかりするのも、セクシャルの人が一対一の関係にこだわるのも、それぞれの本能的な関心の現れだと分かります。

タイプ7のセクシャルが「今度二人だけで旅行しよう」と誘うのは、刺激的な一対一の体験を求める本能です。一方、タイプ7のソーシャルが「みんなでワイワイ旅行しよう」と提案するのは、集団での楽しい体験を重視するためです。同じタイプでも、本能が違えば提案内容が変わることを理解できれば、相手を受け入れやすくなります。

3. 効果的なコミュニケーション戦略

相手の生得本能に合わせたアプローチができるようになります。自己保存の人には安全性や快適さを、セクシャルの人には深いつながりや特別感を、ソーシャルの人には社会的意義や集団での役割を伝えることで、より効果的な関係を築けます。

タイプ3の部下に仕事を頼む場合を考えてみましょう。自己保存優位なら「この仕事は君のキャリアの安定につながる」、セクシャル優位なら「君だからこそ任せたい特別なプロジェクト」、ソーシャル優位なら「チーム全体の成功のために君のリーダーシップが必要」といった伝え方をすれば、それぞれの動機に響きやすくなります。

タイプ5に協力を求める時も、自己保存なら「無理のない範囲で」、セクシャルなら「君の専門知識を深く聞かせてほしい」、ソーシャルなら「この分野での君の見識をコミュニティに共有してほしい」というアプローチが効果的です。

4. バランスの取れた成長

自分の盲点となる本能領域を意識的に育てることで、より健全で満足度の高い人生を送ることができます。優位本能だけに頼るのではなく、3つの本能をバランスよく発達させることが、真の成長につながります。

タイプ9のソーシャル盲点の人は、親密な関係(セクシャル)や個人的な快適さ(自己保存)には意識が向きますが、社会的な責任や集団での役割を軽視しがちです。意識的に地域活動に参加したり、職場での責任を引き受けたりすることで、バランスの取れた成長が可能になります。

タイプ8の自己保存盲点の人は、力強いリーダーシップ(ソーシャル)や情熱的な関係(セクシャル)には長けていますが、基本的な健康管理や経済的な計画を軽視することがあります。定期的な健康チェックや家計の見直しなど、地味でも重要な自己保存領域に意識を向けることで、より安定した力を発揮できるようになります。

まとめ:表面を超えた真の理解へ

ドン・リチャード・リソとラス・ハドソンが体系化したエニアグラム×生得本能理論は、単なる性格分類ツールではありません。それは:

- 54の精密なサブタイプによる個人の深層理解

- 根源的課題への最適化されたアプローチ

- 継続的な健全度向上への具体的指針

- 自分らしい人づきあいの実現

を提供する、革命的な自己成長システムなのです。

表面的な行動パターンの分類を超えて、一人ひとりの根源的な動機と課題を理解し、真の成長へと導く。そして何より、あなたらしい自然で心地よい人間関係を築くための羅針盤として機能する。これこそが、エニアグラム×生得本能システムの真価なのです。

生得本能を理解することで、あなたは無理をして他人に合わせる必要がなくなり、自分の本質に従った自然な人づきあいができるようになるでしょう。それは、より豊かで満足度の高い人生への扉を開く鍵となるはずです。

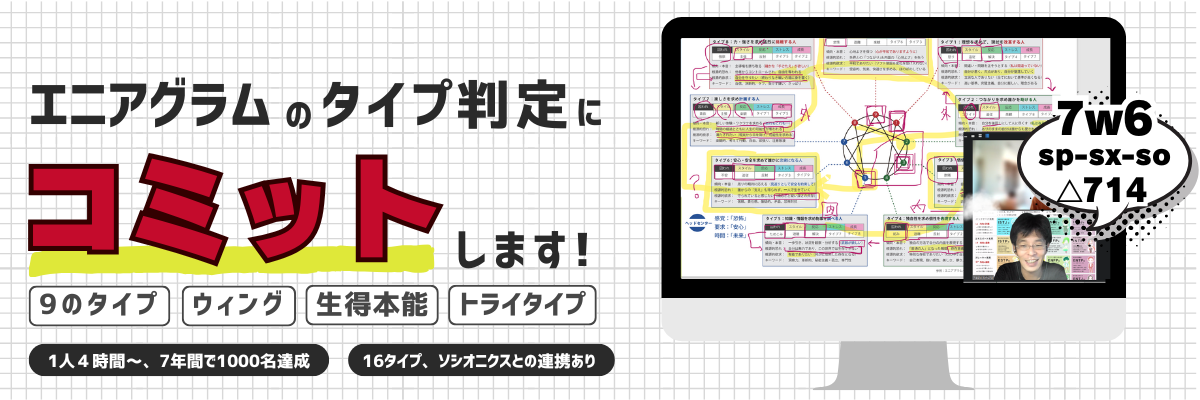

自分のタイプを決めたい

自分のタイプを決めたい

4時間で、自分のすべてがわかる!

行動のクセ、人間関係のパターン、なぜ動けないのか。その答えは、エニアグラムのタイプでわかります。

このセッションでは、エニアグラムの5つの視点

──「9の性格タイプ・ウイング・生得本能・フロイトモデル・健全度」をひとつに統合。

海外のエニアグラムの理論を通じて根源から紐解いていきます。

無料講座

お客様限定|タイプ論の月例会

9つの性格タイプ一覧

サブタイプ一覧

木村真基

Kimura Naoki

ウェブデザイナー/エニアグラム講師

プロフィール

「ひよこ君とフクロウ君のエニアグラム( 9つの性格 )講座」の運営者。本業はホームページ制作。ホームページの効果を実証するために、ひよこ君とフクロウ君のエニアグラム講座を開始。気づけば、エニアグラム、16性格診断、ソシオニクスのタイプ判定を生業にしている。

・エニアグラム:3w4sp-sx-so&Tritype386

・16の性格:ENTP(討論者)&ILE(ENTp)(発明家)

・ストレングスファインダー:着想、戦略性、学習欲、達成欲、自我

などの性格類型を活用して、自分らしく生きる方法を提唱中。