発達障害支援コーチングを学んで気づいた「ADHDとASDの違い」

発達障害支援コーチング

― リフレーミングで見えた4つの支援マトリックス ―

はじめに:2日間の学びで変わった「支援の見方」

2025年11月1日と2日に一般社団法人コーチング心理学協会の「発達障害支援コーチング(DSC-D2)講座」(講座ページはこちら)を受講をしました。

2日間を通して学んだのは、発達特性を「直す」でも「分類する」でもなく、“どう活かすか”という設計思考で支援するという姿勢でした。

学術的な理想論と現場の実態は乖離していると感じたのが正直なところですが、このギャップを解消するのが自分の役割なんだと感じましたね。

それでは本題に入ります。

ADHDとASDを整理する

講座中で教わったのは「発達障害は様々」というかつての総理大臣の言葉を2日間ずっと耳にしていました。様々だから→何もできない!とならないように、以下のように発達障害を4つにわけることが重要だと思いました。

| 区分 | 主な特徴 | 支援の焦点(コーチ視点) |

|---|---|---|

| ① ADHD × ASD (混在タイプ) | 衝動性と秩序性の両方を持つ。 | スピードと構造のバランスを整える支援。 |

| ② ADHDのみ | 行動力が高く、刺激を求める。 | エネルギーの焦点化と達成体験の積み上げ。 |

| ③ ASDのみ | 秩序と予測可能性を重視。 | 安心できる構造と社会的理解の橋渡し。 |

| ④ グレーゾーン | 両特性を部分的に持ち、環境により揺らぐ。 | 自己理解と環境調整の両輪支援。 |

発達障害支援コーチングでは、ADHDとASDを主に扱いましたが、LDについては多く触れていませんでした。この点は、別の講座がると聞いたので、その時に更新をかけます。よって、本記事では、発達障害=ADHD、ASD…そしてグレーゾーンの人がいる…この理解で進めていきます。

① ADHD × ASD(混在タイプ)

衝動性と秩序性という、相反する特徴を併せ持つタイプです。思考は深く、行動は速い。アイデアが豊富で、同時に完璧を求める傾向もあります。

このタイプでは「速さ」と「正確さ」が衝突しやすく、行動が停滞したり、エネルギーが分散することがあります。

支援の焦点は、両者のバランスを意識的にデザインすることです。

OODAループの「Orient(状況判断)」を丁寧に行い、目的や優先順位を見える化することで、行動が安定します。

リフレーミング例:「矛盾している」→「多面的に考えられる」「柔軟な発想ができる」

コーチング質問例:

「スピードと丁寧さが両立できた場面はありますか?」

「そのとき、何を意識していましたか?」

② ADHDのみ

行動力とエネルギーが豊富で、刺激を求める傾向があります。

一方で、飽きやすく、やるべきことを先延ばしにする場面も生じやすいタイプです。

支援の焦点は「エネルギーの方向づけ」と「小さな成功体験の積み上げ」です。

行動を視覚化し、達成を明確に実感できる仕組みを整えると安定します。環境の中で「集中が続く条件」を一緒に見つける支援が効果的です。

リフレーミング例:「飽きっぽい」→「変化に強く、切り替えが早い」

コーチング質問例:

「どんな工夫をすれば、楽しみながら続けられそうですか?」

「うまく集中できたとき、どんな環境にいましたか?」

③ ASDのみ

秩序やルール、予測可能性を重視し、曖昧さを苦手とする傾向があります。

細部まで正確に取り組む力がある一方で、変化や曖昧な状況にストレスを感じやすいタイプです。

支援の焦点は「安心の構造化」と「社会的理解の橋渡し」です。

手順・ルール・期待値を明確に示すことで不安が軽減し、力を発揮しやすくなります。

SST(ソーシャルスキルトレーニング)と組み合わせると、より実践的に活かせます。

リフレーミング例:「融通が利かない」→「誠実で一貫性がある」

コーチング質問例:

「どんなルールや流れがあると安心して取り組めますか?」

「自分のこだわりが周囲にどんな良い影響を与えていますか?」

④ グレーゾーン

ADHDとASD両方の特性を部分的に持ち、環境によって表れ方が変わるタイプです。

自己理解が進む前に、周囲とのギャップに疲弊しているケースも少なくありません。

支援の焦点は「自己理解」と「環境調整」の両輪です。

診断名ではなく、“自分の取扱説明書”を共に言語化する支援が効果的です。

「自分が動きやすい条件」を明確にすることが第一歩になります。

リフレーミング例:

「中途半端」→「柔軟でバランス感覚がある」

コーチング質問例:

「あなたにとって“やりやすい環境”とはどんな状態ですか?」

「例外的にうまくいったとき、どんな条件がそろっていましたか?」

リフレーミングの法則

発達障害支援コーチングの2日間の講座では【OODAループ】【生物・心理・社会モデル】【リフレーミング】などのコーチング心理学の理論をもとに、コーチはクライアントの特性を「観察 → 理解 → 活用」へとつなげる事との重要性を教わりました。

| リフレーミング原則 | ADHDでの例 | ASDでの例 |

|---|---|---|

| 二面性の原則(光と影) | 「落ち着きがない」→「行動力・瞬発力」 | 「こだわりが強い」→「探求心・正確さ」 |

| 文脈転換の原則(状況依存) | 「集中が続かない」→「環境が合えば過集中」 | 「空気が読めない」→「雑音に惑わされない集中」 |

| 目的転換の原則(使い方の再定義) | 「衝動的」→「機会を逃さない決断力」 | 「ルール重視」→「安全を守るリーダーシップ」 |

特性を「直す」ではなく「使い方を変える」。

それが、発達障害支援コーチングにおける最も重要な視点です。

発達特性と16性格

親和性マッピング(リフレーミング版)

このモデルは、私個人が、OODAモデルを実践して16性格診断を連携させて考えてみました。

個々の特性を最も近いタイプに当てはめてみました。「どんな支援スタイルがその人に合いやすいか」を探るための補助的フレームとしてご活用ください。

創造・行動型

(ENTP, ENFP, ESTP, ESFP, INFP)

- ADHDとの親和性:高い

- ASDとの親和性:やや低い

- 強み(リフレーム後):発想力、行動力、柔軟性、感性

- 支援方針:感情と目的を結びつけ、モチベーションを可視化する。

- コーチング質問例:

「何をしているときに最もワクワクしますか?」

「楽しさを軸にすると、今の課題はどう変わりそうですか?」

分析・構造型

INTJ, ISTJ, INTP

- ADHDとの親和性:低い

- ASDとの親和性:高い

- 強み(リフレーム後):論理性、正確さ、探究心、一貫性

- 支援方針:構造化・ルール明示・計画的環境で安心を設計する。

- コーチング質問例:

「どんな準備があると安心して動けそうですか?」

「構造を整えることで自由度を上げる方法はありますか?」

共感・支援型

INFJ, ISFJ, ENFJ, ESFJ, INFP

- ADHDとの親和性:やや低い

- ASDとの親和性:中程度

- 強み(リフレーム後):誠実さ、共感力、支援力、内省性

- 支援方針:感情的安全と信頼関係の構築を中心に据える。

- コーチング質問例:

「誰といると、あなたらしくいられますか?」

「支える立場から学んだことは何ですか?」

独立・実践型

ISTP, ISFP, ENTJ, ESTJ

- ADHDとの親和性:中程度

- ASDとの親和性:中程度

- 強み(リフレーム後):実行力、問題解決力、責任感

- 支援方針:行動と構造の橋渡し。タスクと振り返りの循環設計。

- コーチング質問例:

「達成できたとき、どんなサポートが役立ちましたか?」

「次に活かせそうな“成功の型”は何ですか?」

まとめ:ひとりひとりと向き合う事の重要性

2日講座の結論になりますが、ADHD/ASDの対応については「様々だ」「オーダーメイド」でコーチングに臨む必要があるは一貫した見解であり、学術的に「こうしないさい!」は今回の講座を通して得られませんでした。

また、資料は300Pと膨大にあり、更に推奨本も数十冊…と全てを頭に叩き込む必要もあり、すぐに発達障害コーチとして活動するのは難しいと感じたのが正直なところです。

ですが、タイプ3w4×ENTP×ILEの名にかけて、このコンテンツは自分のモノにしたいので、既存の性格タイプ論と書け合わせて、【性格タイプ別×発達障害支援コーチング|自分の取説作成の巻】というカタチで投下したいと思います。

この一歩が踏み出せただけでも、発達障害支援コーチングに参加をして価値を感じました。

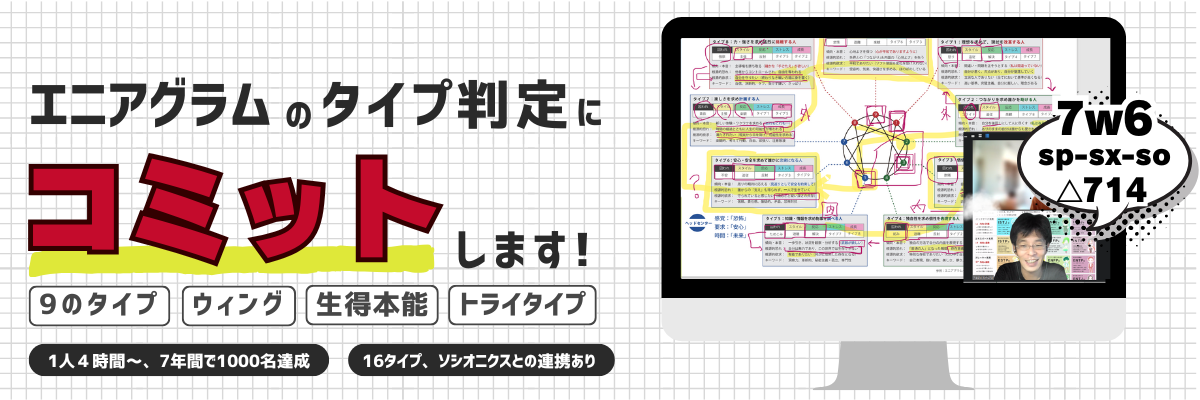

自分のタイプを決めたい

自分のタイプを決めたい

4時間で、自分のすべてがわかる!

行動のクセ、人間関係のパターン、なぜ動けないのか。その答えは、エニアグラムのタイプでわかります。

このセッションでは、エニアグラムの5つの視点

──「9の性格タイプ・ウイング・生得本能・フロイトモデル・健全度」をひとつに統合。

海外のエニアグラムの理論を通じて根源から紐解いていきます。

無料講座

お客様限定|タイプ論の月例会

タイポロジースクール

エニアグラム生得本能の会

2025.11.19

水

21:00

23:00

リソ×ラスのエニアグラム実践編を通じて、健全度が通常になったとき、どの生得本能が現れるかを見ていきます。 健全なときは、3つの生得本能をバランスよく使えますが、健全度が落ちると優位と盲点がハッキリとでます。 その状態を可視化していきましょう!

対象

エニアグラムオンライン【コミット】参加者様

上記のお客様の紹介者様

形式

グループ講座

日時

2025年11月19日(水)21~23時

場所

Zoom

料金

無料

定員

5〜8名

備考

開始60分前にご参加いただければ、個別でフォローアップを致します。

当日の流れ

20:00 受付

フォローアップセッション。エニアグラム×16性格診断のご質問にお答えします。

21:00 1部の開始

自己紹介や本日のテーマや理論の紹介を行います。

21:30 グループワーク

数人のグループに分けて学んだ内容の共有や意見交換を行います(人数によってはやらない場合もございます)

22:00 2部の開始

1部の内容を反映して、二部の内容について共有します。

22:20 グループワーク

30分ほどグループワークを行います。23:00にいったん終了します

23:00 Q&Aの会

ご希望のお客様に限り残り、エニアグラムオンラインの質問についてお答えします。

講座案内

9つの性格タイプ一覧

サブタイプ一覧

木村真基

Kimura Naoki

ウェブデザイナー/エニアグラム講師

プロフィール

「ひよこ君とフクロウ君のエニアグラム( 9つの性格 )講座」の運営者。本業はホームページ制作。ホームページの効果を実証するために、ひよこ君とフクロウ君のエニアグラム講座を開始。気づけば、エニアグラム、16性格診断、ソシオニクスのタイプ判定を生業にしている。

・エニアグラム:3w4sp-sx-so&Tritype386

・16の性格:ENTP(討論者)&ILE(ENTp)(発明家)

・ストレングスファインダー:着想、戦略性、学習欲、達成欲、自我

などの性格類型を活用して、自分らしく生きる方法を提唱中。