【エニアグラム】タイプ7「熱中する人」の発達障害|「楽しい」設計図とグレーゾーンの生きづらさ

「なんだかワクワクする!」 「次はもっと面白いことがあるかも!」

タイプ7:熱中する人は、「楽しさ」と「可能性」を常に追い求め、「苦痛」や「退屈」を避けようとする強い動機(心のクセ)を持つ人たちです。 その好奇心旺盛で楽天的なエネルギーは、周りを明るくする素晴らしい「強み」です。

でも、もしあなたが「発達障害グレーゾーン」の特性(特にADHD傾向の「衝動性」や「不注意さ」)も併せ持っていたとしたら…?

「楽しいことをしたい!」という心と、「一つのことを継続するのが苦手」という脳の特性がミスマッチを起こし、そのエネルギーが制御不能になってしまうかもしれません。 「楽しい」を追い求めた結果、何も完成せずに信頼を失ってしまう…それが、タイプ7:熱中する人特有の「生きづらさ」のデザインパターンです 。

この記事では、その生きづらさの「設計図」を一緒に読み解き、どうすればその「ワクワクする力」を、現実の「達成」につなげていけるかを考えていきましょう。

ひよこ君とフクロウ君の「タイプ7」談義

ひよこ君: 「フクロウ君! ぼく、すごいアイデアを思いつきました! 来月のイベント企画!…あ、でもその前に、新しいアプリの勉強もしたいし、前から行きたかったカフェにも…あー!時間が足りない!」

フクロウ君: 「はいはい、落ち着きや(笑) まさにタイプ7:熱中する人の『刺激追求』の設計図が全開やな。で、先週からやってたあのプロジェクトはどないなったん?」

ひよこ君: 「うっ…。そ、それは『こっちの方が面白そう』って思っちゃったから、一旦ストップしてます…。だって、事務作業みたいな『つまらない』タスクが苦痛すぎて…」

🦉 フクロウ君: 「それや! タイプ7:熱中する人の『苦痛を避けたい』設計図と、ADHD傾向の『衝動性』が組み合わさると、『継続』が一番の課題になるんや。今日はその『楽しさ』のエネルギーを、ちゃんと『完成』まで導くデザインを学ぼか」

タイプ7の「生きづらさ」の設計図

タイプ7:熱中する人の生きづらさは、「楽しさ」を求める設計図が、発達障害の特性によって「制御不能な刺激追求」や「責任の回避」として現れる点にあります。

ADHD傾向 × タイプ7:熱中する人:「刺激追求」の暴走と「退屈」への恐怖

もしあなたがADHD傾向の「衝動性」や「不注意さ」を持っている場合、タイプ7:熱中する人の「楽しさを求める」設計図が極端に強化され、制御が難しくなります。

- 「やりっぱなし」の常態化 「面白そう!」と感じた瞬間に衝動的に手を出します 。新しいプロジェクトを3つ同時に始め、どれも中途半端なまま放置…ということが起こりがちです。「こっちの方がもっと面白そう」という新しい刺激が見つかった瞬間、それまで熱中していたことは忘れてしまいます 。

- 「退屈」への極度な嫌悪 事務作業やルーティンワークなど、「つまらない」と感じるタスクは、タイプ7:熱中する人にとって物理的な苦痛にすら感じられます。先延ばしが慢性化し、締め切りギリギリまで手をつけず、間に合わずに信頼を失うことも…。しかし、本人は失敗を反省する(=苦痛)よりも、「次はもっと楽しいことがある」と未来の希望に目を向けてしまいます。

- 責任の回避と浅い人間関係 「楽しいこと」だけを優先し、地味で退屈だが「必要な責任」を果たせないことがあります。金銭管理も苦手で、楽しそうなものを衝動買いし、生活が苦しくなることも。対人関係も、表面的には明るく社交的ですが、深い関わり(=重い責任やネガティブな感情)を「苦痛」と感じて避けがちです 。結果、本当の意味で親密な関係を築けず、孤独を感じることもありますが、その孤独さえも「次の楽しい予定」で紛らわせてしまいます。

ASD傾向 × タイプ7:熱中する人:「独特な楽しさ」と「社会ルール」のミスマッチ

もしあなたがASD傾向の「こだわりの強さ」や「社会的な文脈を読むのが苦手」という特性を持っている場合、一見矛盾した特徴が現れます。

- 空気を読まない「楽しさ」の押し付け 楽しいことにはASD傾向の「過集中」が発動します。しかし、社会的な文脈を読むのが苦手なため、自分が面白いと思うことを、場の空気を読まずに一方的に話し続けてしまいます。会議中に全く別の(自分が面白いと思う)作業を始めてしまい、注意されることも。

- ルールや予定への「拒否感」 「こうしなければならない」という義務やルールは、タイプ7:熱中する人の「自由」を奪う「制限」として感じられます。ASD傾向の「こだわりの強さ」も相まって、社会的なルールや決まった予定を守ることに強い抵抗を感じ、集団生活に馴染めないことがあります。

- 刺激のコントロールができない 刺激的な環境を求めますが、ASD傾向の「感覚過敏」も持っていると、その刺激にすぐに圧倒されて疲れ果ててしまいます。「ちょうどいい刺激」のレベルを見つけるのが難しく、疲れやすいのです。

ひよこ君とフクロウ君の「退屈=悪?」

ひよこ君: 「ぼく、単純作業が本当にダメなんです…。『退屈は人生の敵!』って思ってて。だから、すぐ他の面白いこと探しちゃって…」

🦉 フクロウ君: 「その『退屈=悪』っていう設計図こそが、タイプ7:熱中する人の生きづらさの根っこやもしれんな。その設計図のままやと、短期的な『楽しさ』は手に入っても、長期的な『達成感』は永遠に手に入らへんで」

ひよこ君: 「た、達成感…。確かに、完成させたものが何もないかも…。でも、退屈に耐えろって言われても…」

🦉 フクロウ君: 「無理に耐えるんやない。『デザイン』するんや。『退屈』と仲直りして、『楽しさ』をゴールまで持続させるための『仕組み』を、自分用にカスタマイズするんやで」

タイプ7の「自分カスタマイズ」実践ガイド(支援とセルフケア)

あなたの「好奇心」は素晴らしい強みです。その強みを「やりっぱなし」で終わらせず、「完成」という達成感に変えるための工夫(カスタマイズ)を見ていきましょう。

1. 「構造の中の自由」をデザインする

完全に自由(ルールゼロ)にすると、タイプ7:熱中する人の興味は際限なく拡散します。かといって、完全に制限(ルールだらけ)すると、反発してすべてを投げ出してしまいます。 目指すのは、その中間、**「構造(ルール)の中の自由」**です。

- 「毎週、新しいことに手を出していいのは1つだけ」

- 「月に1つ、何かプロジェクトを『完成』させたら、次の新しいことを始めてOK」

このように、自分自身で「制限」と「許可」のルールをデザインすることで、エネルギーの拡散を防ぎます。

2. 「退屈」と「楽しさ」をセットにする(報酬システム)

「退屈は悪」という設計図を、少しだけ書き換え(リフレーミング)てみましょう 。退屈な作業は、「楽しいこと」を手に入れるための「必要なコスト」だと捉え直すのです。 「ポジティブ行動支援」()の考え方に基づき、報酬システムを活用するのが有効です。

- 「この事務作業を1時間やったら、好きなゲームを30分やる」

- 「このタスクを完了させたら、行きたかったカフェに行く」

「退屈なタスク」と「楽しい活動」を意図的にセットにすることで、退屈なタスクに取り組む動機づけ(デザイン)が生まれます。

3. 「今やること」を“見える化”する

タイプ7:熱中する人は「未来の楽しいこと」に意識が飛びがちで、「今やるべきこと」を忘れがちです(不注意)。 そこで、「今やっていること」「完成させるべきこと」をリストアップし、壁やPCのデスクトップなど、常に目に入る場所に貼って“見える化” しましょう。 新しいことを始めたくなったら、まずそのリストを見る。「今、3つ進行中だな。どれかを終わらせてからにしよう」と、視覚的なリマインダーが衝動的な行動のブレーキになります。

4. ASD傾向向け:「なぜ?」に応えるルール説明

ASD傾向が強い場合、ただ「ルールだから守れ」では納得できません。

タイプ7:熱中する人は「なぜ?」を理解したがるため、**「そのルールがある理由」**を論理的に説明することが有効です 。 「会議中に別の作業をすると、相手は『自分の話を無視された』と感じ、信頼関係が損なわれ、結果としてプロジェクトが非効率になるから」といった説明です。

5. 感覚刺激を「ちょうどよく」調整する(合理的配慮)

刺激がゼロの環境は苦痛ですが、過刺激もパニックの原因になります。自分にとって「ちょうどいい」刺激レベルを探りましょう。

「音楽を聴きながらの作業を許可する」、「短い休憩を頻繁に取る」、「立って作業できるデスクを使う」などは、パフォーマンスを上げるための立派な「合理的配慮」()です。

まとめ:「好奇心」と「継続性」を両立させるデザイン

タイプ7:熱中する人のあなたが持つ「好奇心」「創造性」「アイデア力」「社交性」は、企画、営業、イベント運営、広報など、変化と刺激に満ちた仕事で、最高の「強み」として輝きます 。

あなたの生きづらさは、「飽きっぽい」という欠陥ではありません。

それは、あなたの「可能性を追求する」素晴らしい設計図が、「継続性」や「退屈な現実」とミスマッチを起こし、エネルギーを次々と空費している状態です。

大切なのは、「楽しいこと」を諦めることではありません。 その「楽しさ」を、「やりっぱなしの刺激」で終わらせず、「完成」という「長期的な達成感」にまでデザインし直すことです。

「今」やるべきことを見える化し、退屈な作業には「報酬」をセットし、適度な「ルール」の中で自由を楽しむこと。 そして、タイプ7:熱中する人が最も苦手とする「振り返り」()の習慣を少しだけ取り入れ、「なぜ自分は途中でやめてしまったのか」というパターンに気づくこと。

そうすれば、あなたの「好奇心」は、現実世界で次々と新しい価値を生み出す、最強のデザインツールになるのです。

(CTA共通パーツ)

一人で悩んでいませんか? あなたが感じている「生きづらさ」は、あなたの「性格(心の動機)」と「発達特性(脳のクセ)」が複雑に絡み合った結果かもしれません。 でも、その設計図を正しく読み解けば、それは「弱み」ではなく、あなただけの「強み」として活かす道が必ず見つかります。

「自分はダメなんだ」と責めてしまう前に。 まずは、あなたのユニークな「心の設計図」を知ることから始めてみませんか?

私たちは、エニアグラムと発達障害の専門知識(コーチング心理学)を活かし、あなたが自分を理解し、自分らしく輝くための一歩をデザインするお手伝いをしています。

→ まずは自分のタイプを知る(無料診断やお試しセッションへ) → もっと詳しく知りたい(個別相談サービスへ)

本記事は、一般社団法人コーチング心理学協会の提供する「発達障害支援コーチング」の理論と資料を参考に、著者の知見を加えて執筆されました。

引用元: 一般社団法人コーチング心理学協会 ( https://www.coaching-psych.com/event/ddsc/ )

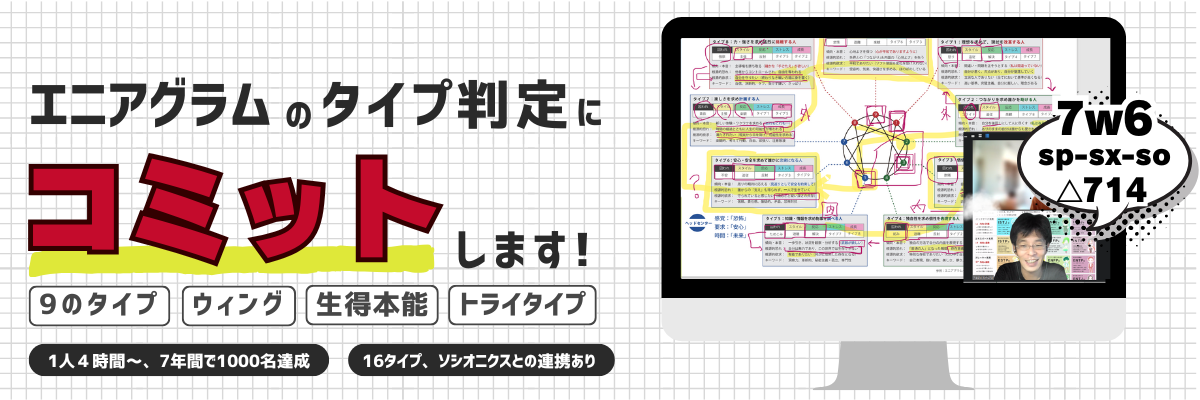

自分のタイプを決めたい

自分のタイプを決めたい

4時間で、自分のすべてがわかる!

行動のクセ、人間関係のパターン、なぜ動けないのか。その答えは、エニアグラムのタイプでわかります。

このセッションでは、エニアグラムの5つの視点

──「9の性格タイプ・ウイング・生得本能・フロイトモデル・健全度」をひとつに統合。

海外のエニアグラムの理論を通じて根源から紐解いていきます。

無料講座

お客様限定|タイプ論の月例会

タイポロジースクール

エニアグラム生得本能の会

2025.11.19

水

21:00

23:00

リソ×ラスのエニアグラム実践編を通じて、健全度が通常になったとき、どの生得本能が現れるかを見ていきます。 健全なときは、3つの生得本能をバランスよく使えますが、健全度が落ちると優位と盲点がハッキリとでます。 その状態を可視化していきましょう!

対象

エニアグラムオンライン【コミット】参加者様

上記のお客様の紹介者様

形式

グループ講座

日時

2025年11月19日(水)21~23時

場所

Zoom

料金

無料

定員

5〜8名

備考

開始60分前にご参加いただければ、個別でフォローアップを致します。

当日の流れ

20:00 受付

フォローアップセッション。エニアグラム×16性格診断のご質問にお答えします。

21:00 1部の開始

自己紹介や本日のテーマや理論の紹介を行います。

21:30 グループワーク

数人のグループに分けて学んだ内容の共有や意見交換を行います(人数によってはやらない場合もございます)

22:00 2部の開始

1部の内容を反映して、二部の内容について共有します。

22:20 グループワーク

30分ほどグループワークを行います。23:00にいったん終了します

23:00 Q&Aの会

ご希望のお客様に限り残り、エニアグラムオンラインの質問についてお答えします。

講座案内

9つの性格タイプ一覧

サブタイプ一覧

木村真基

Kimura Naoki

ウェブデザイナー/エニアグラム講師

プロフィール

「ひよこ君とフクロウ君のエニアグラム( 9つの性格 )講座」の運営者。本業はホームページ制作。ホームページの効果を実証するために、ひよこ君とフクロウ君のエニアグラム講座を開始。気づけば、エニアグラム、16性格診断、ソシオニクスのタイプ判定を生業にしている。

・エニアグラム:3w4sp-sx-so&Tritype386

・16の性格:ENTP(討論者)&ILE(ENTp)(発明家)

・ストレングスファインダー:着想、戦略性、学習欲、達成欲、自我

などの性格類型を活用して、自分らしく生きる方法を提唱中。